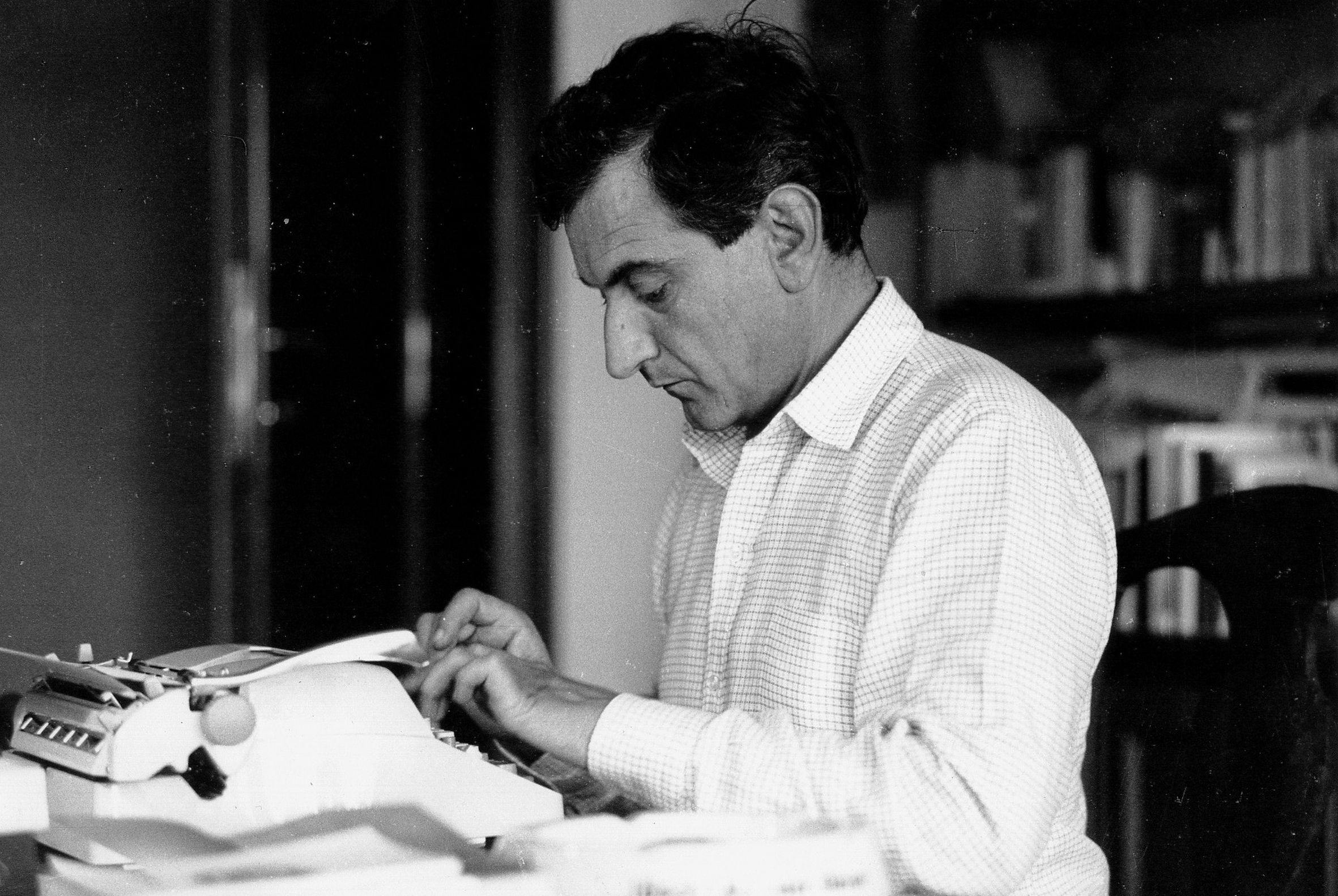

Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della morte di Goffredo Parise. Finnegans ricorda lo scrittore veneto attraverso una testimonianza dell’amico scrittore Raffaele La Capria.

Il mio amico Goffredo Parise*

di Raffaele La Capria

Devo molto a Goffredo Parise, e non solo un’allegra amicizia ma anche un’affettuosa affinità testimoniata da alcune lettere che mi scrisse, lettere che sono anche un esempio dell’altissima qualità della sua scrittura.

Sento la sua mancanza, mi manca la sua parlantina sciolta con quella bella inflessione veneta, che sembra fatta apposta per le confidenze, mi manca il suo modo di comportarsi nei confronti della società letteraria, la sua indipendenza dal conformismo delle idee correnti, la sua ironia, il suo sarcasmo. Qualche volta ci divertivamo a distinguere gli scrittori cui la cultura è da imputarsi come un’aggravante e quelli cui la cultura serve a fare più attento il cuore. La cultura, diceva, “non è aver letto libri, è aver lavorato per capire”, e quello che a lui veramente interessava, oltre il talento letterario, era il “talento umano”. Su queste cose amava scherzare. Mi diceva un giorno al caffè di Piazza del Popolo: “Sono molto preoccupato. Hanno letto tutto Proust, parlano dei Guermantes come se li avessero conosciuti, sanno di Joyce, di Freud, perfino di Heidegger, ti rendi conto? Moderni, aggiornati sullo strutturalismo, sulla differenza tra la langue e la parole, ti rendi conto?”. E quando gli domandavo: “Ma si può sapere di chi parli?”, rispondeva: “Dei cretini, dei cretini-intelligenti. Sono diventati pericolosi, à la page, sono talmente intelligenti che a volte mi sembra di essere diventato io cretino. E non dovrei preoccuparmi?”.

Lui mi insegnò a combattere i cretini-intelligenti sfidando col senso comune e con la logica elementare tutte le astrazioni, i concettualismi, le ideologie che imperversavano nel “paese della politica”, come lui chiamava l’Italia. Anche lo stile inseguito dagli scrittori non doveva essere il bello stile, quello complicato e “difficile”, quello delle “volpi dello stile”, ma doveva essere leggero e profondo: “Sii profondamente superficiale” poteva essere il suo motto, oppure: “La profondità va cercata in superficie”. Lui diceva, in polemica con Fortini, che lo scriver chiaro, a tutti comprensibile, era democratico. Lo stile difficile, quello complicato e intellettualistico di Fortini era antidemocratico e in contraddizione con le idee stesse di Fortini.

Una volta vide una bambina che stava leggendo sul sillabario questa frase in caratteri grandi e colorati: “L’erba è verde”. Fu come una rivelazione, un segno che lui seppe interpretare con quella misteriosa percezione del proprio destino che solo gli artisti hanno. Da allora cercò lo stile semplice, quello che sa dire con parole semplici cose che semplici non sono, quello stile che – come dice Montesquieu – è molto difficile da conquistare perché è tra il nobile e il volgare, la lingua aristocratica e la lingua comune, e in quest’ultima rischia sempre di cadere. Con questo stile lui fece la rivoluzione dei sentimenti, perché con la delicatezza che i veri sentimenti (quelli segreti e non sbandierati) implicano, si intromise nella letteratura del suo tempo e ne sfidò il calcolo e l’astuzia, l’algida bravura e la secca intelligenza. E anche l’impegno. Nel racconto “Antipatia”, di fronte all’impegno che Pasolini sollecitava per una “buona causa”, lui rispose: “Non me ne intendo”. Era questa in quel tempo di buone cause ideologiche una frase non tanto facile da pronunciare, e che certo non era bene accolta nella società letteraria. E infatti Parise lo pagò questo suo disimpegno in tempi di impegno. Ma come sappiano non era disimpegno il suo, era un impegno più forte per la letteratura e l’indipendenza della letteratura.

Un giorno chiesi a un’amica che lo assisteva negli anni della sua malattia: “Dimmi un po’, Goffredo ha scritto ultimamente qualche nuovo racconto?”. E lei: “Ne ha cominciato uno ma lo ha lasciato perché non veniva dal cuore”. Tutti i racconti dei “Sillabari” vengono dal cuore e proclamano quell’intelligenza del cuore oggi così in disuso. Il suo cuore però non era mai sentimentale, era un cuore illuminista, un cuore rivelatore, un cuore conoscitore. Questo tipo di cuore veniva poco praticato dai nostri scrittori perché non è facile essere bravi mantenendosi in equilibrio sulla corda del cuore. E’ molto più facile camminare sulla corda dello stile. In Goffredo viene fuori bene questa sua posizione. Per lui la parola “stile” assumeva spesso una connotazione negativa, “stile” lui lo contrapponeva ad “arte”, e diceva che l’arte era più difficile dello stile perché lo stile è ripetibile mentre l’arte non lo è. Per scrivere ci vuole il “mood”, si serviva spesso di questa parola musicale che per lui equivaleva all’ispirazione, o meglio ad un’armonia interiore, a una disposizione favorevole dell’animo. Quando non sentì più il “mood” smise di scrivere i “Sillabari”, lo disse davanti ad un pubblico, ed era come un addio.

Goffredo era pessimista, hanno detto, ma io non ho mai incontrato un pessimista innamorato della vita come lui. La vita, l’amata vita, lo aveva tradito. Quel broncio, quella smorfia amara e non rassegnata, quell’espressione che vien fuori in tutte le sue ultime fotografie, sono dovuti a quel tradimento sleale, e alla “vergogna” (lui la sentiva così) della malattia. “Bisogna maltrattarla la malattia”, diceva. Ma la verità era che la malattia invece maltrattava lui, e con lenta crudeltà.

Un giorno lo avevo accompagnato per una passeggiata a Villa Borghese. Dopo un po’ era stanco. Ci fermammo alla Casina Valadier: “Ho sete”, mi disse perentorio e con aria di sfida, “voglio un’aranciata”. Sapeva che gli era proibita dal medico perché zuccherata, ma proprio per questo lui la bevve piano, a piccolo sorsi, come se in quel momento ne scoprisse per la prima volta il sapore. E diceva: “Quanto è buona! Dio com’è buona! Sapessi com’è buona”! In quell’aranciata c’era tutto il suo gusto per la vita, in quell’aranciata che gli era negata.

Lo stesso piacere Goffredo aveva per la neve intatta, per la segreta bellezza femminile, per l’acqua chiara sui sassolini bianchi delle spiagge di Capri, per la caccia in botte tra i canneti della laguna. Nei suoi racconti c’è questo suo gusto per la vita, mangiare bene, bere vini delicati, e c’è tanta fisicità, parlano sempre i suoi cinque sensi nei suoi racconti, anche se “come il violino” in sottofondo si fa sentire la malinconia. Ma accanto a questo c’è anche il Parise nero di “Arsenico”, il Parise funebre del “Crematorio di Vienna” e il Parise postumo de “L’odore del sangue”, il libro che lui non aveva voluto pubblicare perché quello più segreto e intimo, e anche imbarazzante, il libro dove sembra che lui voglia affrontare nel labirinto della sua psiche il minotauro.

Cos’è per Parise l’odore del sangue? E’ una sensazione concreta e insieme terrificante, che lo mette faccia a faccia con la sua inguaribile e rimossa infelicità esistenziale. E’ la capacità di percepire (lui attento lettore di Darwin) la terribile forza animale e selvaggia, cruenta e fallica, quella che sta all’origine della vita e che si manifesta come un fluido, un’energia, che alcuni posseggono e altri – come lui – non avranno mai: ed è a causa di questa mancanza che la splendida amata vita sarà loro sempre negata. Questo odore del sangue, nauseabondo e dolciastro, “simile a quello dei macelli all’alba”, intriso di sperma e di secrezioni organiche, è l’odore che avverte con allarme Filippo, il protagonista del romanzo, quando vede minacciato da un bullo il suo legame con la moglie che ne è irresistibilmente e masochisticamente attratta. Ma più che la gelosia per la moglie e l’invidia del pene del suo rivale, quel che sembra interessare lo scrittore è la curiosità, l’analisi della situazione. E qui Parise mette in atto un vero armamentario teorico: la gelosia viene distinta dalla curiosità, definita “terribile passione moderna”, e diventa lo strumento dell’analisi, un’analisi non liberatoria riguardante la natura intima e più nascosta dell’autore che si sentì rifiutato dalla moglie e persino dalla madre, rifiutato dall’amata vita. Ma questa curiosità e la sottigliezza appassionata e raziocinante si trasformano miracolosamente in poesia, in modi e forme che sono solamente suoi, non solo in questo “Odore del sangue”, ma anche nei “Sillabari” e in molti altri suoi libri.

* testo pubblicato in Finnegans n. 14 (12/2008)

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.