Navigare nel tempo

di Folco Quilici

Sul fondale della costa turca ho trascorso momenti d’estremo interesse accanto a Donald Frey, capo missione del’INA (Institute of Naval Archeology). Con lui, a circa quaranta metri dalla superficie, dimenticato il presente, sono scivolato nel passato aiutato dal silenzio che protegge i resti di una nave da carico vinta da una tempesta. Sul fondale di Capo Gelidyon, ho davanti agli occhi i resti di un antico battello da trasporto; considerato uno dei più antichi mezzi navali individuati nel Mediterraneo. Vivo un momento irripetibile, l’occasione di penetrare la cosiddetta «bolla atemporale». Ovvero il punto di un fondale marino dove una nave s’è adagiata sul fondo dopo il naufragio; i suoi resti aiutano a immaginare il momento in cui quel battello si è adagiato sul fondo; e laggiù ogni pezzo ha trovato il suo alloggio definitivo.

Osservo parti in legno spezzate, altri resti dispersi tutt’intorno. Alcuni di metallo, altri di terracotta. Il velluto di impalpabili depositi di limo e il timido radicarsi di alghe hanno steso un velo su tutto. Mentre osservo e pinneggio, echeggia il lontano rintocco d’una campana. Qualcuno dalla superficie segnala il prossimo scadere della riserva d’aria nella bombola dalla quale respiro. Getto uno sguardo all’indicatore di pressione, la lancetta sul «rosso» indica esaurita l’aria della bombola alla quale mi sono affidato. La mano corre al punto dove è posizionata una leva che apre la riserva d’aria per concedere al sub di respirare ancora nei minuti necessari per tornare in superficie. Cerco, non trovo la leva e intanto ho succhiato un’ultima boccata d’aria. Guizza fulminea la paura.

L’antefatto risale a giorni prima quando, dopo aver attraversato il Mar Jonio e il Mare Egeo, ho portato il mio barcone nelle acque territoriali turche e l’ho affiancato alla nave da ricerca americana Viridion.

Qui l’équipe americana subacqua guidata da Don Frey si è dedicata allo studio dello scafo affondato tremila anni fa; contemporaneo di quelli micenei e fenici, composti di equipaggi misti, protagonisti dei primi commerci nell’est mediterraneo.

Nella trasparenza eccezionale di quelle acque, i resti erano stati individuati da un pescatore di spugne turco e ne aveva riferito agli archeosub turchi e americani al lavoro in quella zona. Dopo aver pattuito un adeguato compenso, il pescatore li aveva portati sulla verticale di «quell’ombra», rivelatasi poi relitto preziosissimo: lingotti di metallo a forma di pelle di montone per favorirne presa e trasporto; la prova di quanto sino ad ora si era solo ipotizzato a proposito dei commerci via mare sviluppatisi all’alba della storia mediterranea, trantadue secoli fa.

Ero interessato alle ricerche sulle antiche vicende del nostro mare per una serie di film sulle civiltà del Mediterraneo. Guidato dallo storico francese Fernand Braudel e dagli archeologi Sabatino Moscati e George Vallet, ebbi con il loro aiuto un primo contatto con Don Frey, responsabile dell’INA in Turchia, che mi concesse d’immergermi con lui.

Prima dell’immersione un marinaio mi aiutò ad indossare la muta di un archeosub americano quel giorno a riposo. Mi allacciò sulle spalle una monobombola da 16 litri e così bardato seguii Frey verso quella «bolla temporale». Intravisti i resti del relitto, superata l’emozione iniziai a fotografare una a una le trentaquattro forme di bronzo e gli utensili in metallo indispensabili alla loro fusione e lavorazione all’artigiano esperto di metallurgia certamente a bordo. Un carico di circa una tonnellata, anche per questo gli sforzi dell’equipaggio per sopravvivere alla tempesta in cui erano incappati s’erano dimostrati inutili, con finale impatto sulle rocce del Capo, dove era finita in pezzi la loro imbarcazione.

Non lontano da me, Don Frey stava calcolando le dimensioni di un orcio per l’acqua dolce. Poi, con un gesto mi aveva chiamato accanto a lui, indicandomi il punto dove dei dadi da gioco giacevano accanto agli strumenti appartenenti a un fabbro; lo fotografai mentre lui poneva segnali di riconoscimento.

Quel momento della paura che ho poco sopra anticipato era giunto mentre scattavo le foto ai lingotti bronzei. E il suono della campana del Viridion echeggiava con il suo ordine di risalita.

Da oltre quaranta metri di profondità non si può puntare veloci verso la superficie, senz’aria nei polmoni e nemmeno nella bombola. Una simile affannata fuga dal fondo provoca una sicura embolia.

Don, apparentemente ignorando il mio frenetico cercare la leva che apre lo sfogo d’una riserva d’aria, mi afferrò per un braccio e iniziò a salire verso la superficie con estrema lentezza. Cercavo di fissare i miei occhi nei suoi, senza capire come mai, da subacqueo esperto qual era, non comprendeva la mia paura, non mi soccorreva, consentendomi di tirare una boccata d’aria dal suo boccaglio, come accade spesso tra sub in difficoltà.

Imprecai, forse pensai anche di strappargli quel boccaglio di bocca, obbligandolo a soccorrermi… Ma Don alzò una mano e mi indicò la parete di roccia che sovrastava il relitto. Seguendo il suo gesto, vi scorsi due bombole ben piazzate con i boccagli già pronti. Le raggiungemmo e respirai a fondo.

I tecnici dell’équipe americana avevano organizzato quel particolare sistema per far fronte a una eventuale «emergenza d’aria» al momento della risalita verso la superficie. Se uno di loro avesse consumato sul fondo tutta l’aria delle bombole, avrebbe potuto respirare sulla via del ritorno, in più avrebbe interrotto la risalita per la decompressione. Nessun pericolo quindi, ma solo una mia doppia sciocchezza; non avevo notato quel punto di riferimento; e se avessi controllato prima di scendere sul fondo l’attrezzatura prestatami, mi sarei reso conto di quanto fosse diversa dalle nostre una bombola americana.

Sono tornato ad immergermi sulla costa turca con Don Frey e altri esperti dell’INA, a distanza di alcuni anni, raggiungendoli in un altro tratto della costa turca, un fondale chiamato Uluburun. Qui, ancora una volta su segnalazione dei pescatori di spugne, gli archeosub avevano localizzato altri resti di un naufragio. E avevano calcolato, dopo le prime analisi, che fosse di circa un secolo antecedente a quello di Gelidyon.

Cercando d’immaginare dimensioni e forme di relitti così antichi mi ricordai un’opera ammirata nello stesso Mar Egeo, a Santorini, la più esterna delle isole Cicladi. Qui nel 1972, era stato riportato alla luce, tra le rovine di un centro abitato distrutto dall’apocalittica esplosione del vulcano dominatore dell’isola, uno straordinario affresco. Restaurato, aveva permesso di «vedere» navi greche di tremilaseicento anni fa. Nell’affresco, appaiono uno dopo l’altro altri scafi con il dritto di prora slanciato e la vela quadrata; un marinaio è ritratto mentre manovra un grande remo con funzioni di timone; sotto l’albero, due pennoni sono disposti parallelamente. I bordi dello scafo, per timore di colpi di vento trasversali, sono protetti da parapetti simili a quelli ancor oggi drizzati sui caicchi.

Quelle immagini mi hanno aiutato a pensare come fosse la nave naufragata a Uluburum. Dello scafo, quando mi unii agli archeosub, non esisteva più nulla; era già stato tutto raccolto e consegnato al Museo di Bodrum. Si tornava su quel fondale per individuare quanto poteva essere sfuggito durante il recupero. Il tempo trascorso dalla prima campagna alla successiva alla quale stavo assistendo, aveva fornito agli archeosub strumenti e tecnologie ancora più perfezionate e nell’area studiata erano in grado di individuare anche resti minimi, come residui di materiali estranei al fondo del mare sui quali compiere analisi per dedurre ulteriori notizie sul carico.

Scendo con i ricercatori. Utilizzano un sofisticato rivelatore subacqueo per tracce anche trascurabili di metallo; l’apparecchio identifica alcuni grumi di stagno e una sofisticata pompa subacquea, la sorbona, li aspira e li trasporta in superficie. Quel «nulla» prezioso, potrà forse aggiungere altri dati su scali e provenienze delle merci trasportate dal battello.

Infatti i grumi portati in superficie hanno fornito altre conferme alla certezza che già nel XIV secolo a.C. lo stagno venisse commerciato per essere fuso con il rame, ottenendo lingotti di bronzo. Sullo stesso fondale vennero raccolti anche conglomerati metallici, conferma che la nave aveva a bordo l’indispensabile per ottenere una lega di bronzo dalla particolare resistenza.

Confrontando questi risultati con quelli di altre ricerche, non stupisce l’elenco dei reperti portati in superficie dai «rastrellatori» subacquei sui fondali del Mediterraneo orientale. Successi comprensibili per i progressivi miglioramenti delle tecniche di ricerca e il perfezionamento dei sistemi d’immersione.

Il più importante recupero, a Gelidyon prima e Uluburum dopo, resta il metallo in lingotti. Ne fu riportato in superficie abbastanza per consentire ai destinatari di forgiare trecento elmi, trecento corazze, trecento spade, l’equipaggiamento di una forza armata considerevole.

Documenti ufficiali dei dipartimenti d’archeologia delle istituzioni turche citano la raccolta nei relitti studiati sul fondo, di stagno puro, lingotti di vetro, resina di pistacchio per gli incensieri, ebano, schegge di zanne di elefante, denti di ippopotamo, trombette d’avorio, perline d’ambra, gusci di uovo di struzzo. E spade, lance, pugnali, archi, frecce, resti di statuette votive e di ceramiche «micenee» e sigilli d’oro.

Altri tesori si debbono a recuperi di équipes archeologiche inglesi e tedesche, manufatti in avorio provenienti dall’Africa, fibbie e sigilli siriani e altre ceramiche micenee. Stupefacente, uno strato di cera stesa su tavoletta, una sorte di bloc-notes usato da un mercante: con segni di carichi e scarichi.

Un ritrovamento di particolare rarità a confronto di altri definibili «poveri», come se ne continuano a recuperare in gran quantità sui fondali di tutto il Mediterraneo: ancore litiche, ovvero pietre bucate da parte a parte per farvi passare il palo della marra. Venivano perse soprattutto per brusche mutazioni di tempo; oppure per fuggire in fretta da un ormeggio all’apparizione di un battello avversario o pirata, nobile mestiere praticato sin dalla prima età della marineria (oggi ancora in uso con sempre maggior successo!).

Folco Quilici

© riproduzione riservata

Biografia

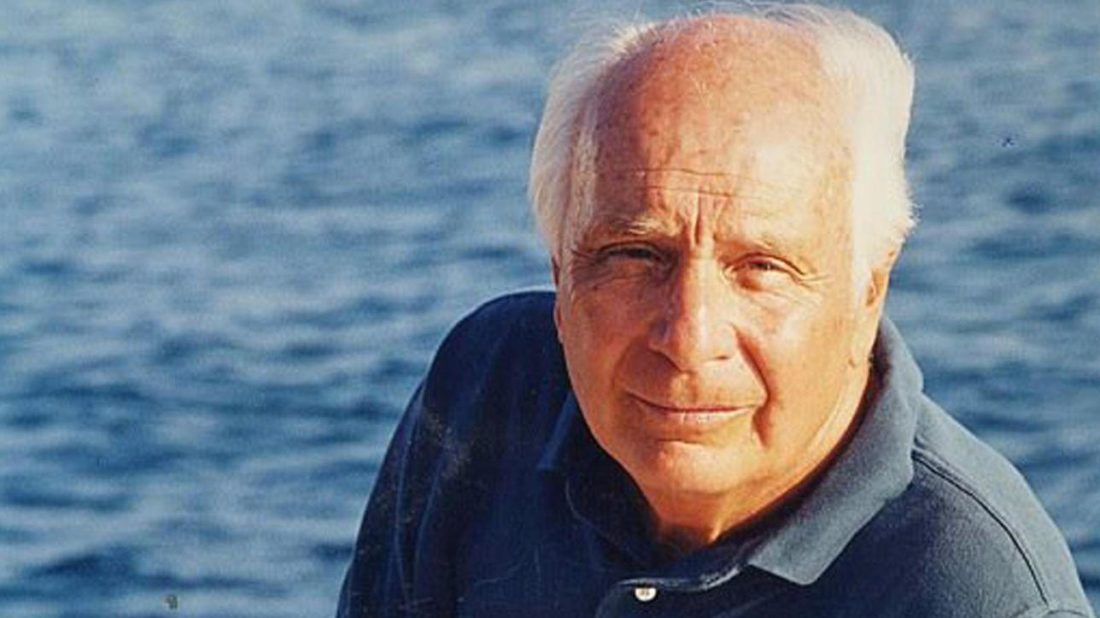

Folco Quilici (Ferrara, 9 aprile 1930 – Orvieto, 24 febbraio 2018).

(da National Geographic Italia)

È stato uno dei più grandi documentaristi mondiali, capace di tradurre in immagini spettacolari e parole, contenuti scientifici che altrimenti non sarebbero mai arrivati al grande pubblico.

Dagli anni Cinquanta a oggi, Folco Quilici, scomparso sabato scorso alla soglia degli 88 anni, ha scritto una cinquantina libri e girato una lunga serie di imprescindibili documentari, che hanno indagato ogni aspetto del Pianeta, dal rapporto dell’uomo con il mare fino alla storia e all’archeologia.

L’incontro col mare, la sua più grande fonte d’ispirazione, fu quasi fortuito: iniziò a immergersi nel 1946, quando si recò da Bergamo a Levanto in bicicletta, per andare a trovare lo zio. Qui conobbe un coetaneo americano, Erick Amfiteatros, divenuto noto in seguito per essere diventato giornalista caporedattore di Life, che aveva acquistato in Francia una maschera e delle pinne. Due anni dopo, durante una vacanza in Sardegna, Quilici realizzò “Pinne e Arpioni”, girato con una cinepresa Keystone 16 mm.

Bruno Vailati, colpito dal documentario lo contattò per la realizzazione di “Sesto Continente” (Premio Speciale alla Mostra del Cinema di Venezia del 1954) che uscì nelle sale due anni prima rispetto al primo film di Jacques-Yves Cousteau. Il documentario subacqueo sul mondo del mare girato in 130 giorni lungo le coste dell’Africa destò subito ammirazione per il suo rigore scientifico privo di sensazionalismi, pur mantenendo intatti senso dell’avventura e della scoperta.

A questo lungometraggio fece seguito “L’ultimo paradiso” (1956), vincitore l’anno seguente dell’Orso d’argento per il miglior documentario a Berlino. Nel 1961 Quilici si aggiudica il Premio Unesco per la Cultura grazie ad un film delicato e affascinante sulla perdita dell’armonia della natura con l’avanzare della civiltà: “Ti Koyo e il suo pescecane”, un’idea nata probabilmente girando “L’ultimo paradiso”, proprio tra gli stessi arcipelaghi del Pacifico, questo film resta un po’ il momento culminante del lavoro, della poetica di Quilici.

Impossibile riassumere in poche righe la sterminata produzione di documentari e film di Quilici. Nel 1970 ha prodotto “Firenze 1000 giorni”, sull’alluvione del 1967 e l’opera di salvezza del suo patrimonio culturale. Nel 1971 ebbe una nomination all’Oscar per “Toscana”, uno dei quattordici film de “L’Italia dal Cielo” alla quale hanno collaborato scrittori come Italo Calvino, Leonardo Sciascia, Ignazio Silone, Mario Praz e Guido Piovene. Per i tredici film della serie “Mediterraneo” (1989-92) e gli otto di “L’Uomo Europeo” Quilici si è avvalse della collaborazione dello storico Fernand Braudel e dell’antropologo Lévi Strauss.

Con l’archeologo Sabatino Moscati Quilici ha realizzato due serie dedicate all’archeologia subacquea “Mare Museo” (1988/1992) e “Fenici, sulle rotte di porpora” (1987/1988). Ha prodotto con l’archeologo George Vallet “I Greci d’Occidente” (1989). Dal 1992 al 1999 ha diretto “L’Italia del XX secolo”, 65 film su testi degli storici De Felice, Castronovo e Scoppola.

Vasta anche la sua produzione letteraria, da “Sesto continente” (premio Marzotto 1955) a “Africa” (premio Estense nel 1993), e anche libri per bambini e romanzi come “Cacciatori di Navi”, “Cielo Verde”, e, del 1999 con “Alta Profondità”, la serie composta da “L’Abisso di Hatutù”, “Mare Rosso” (Premio Scanno nel 2003), “I Serpenti di Melqart”, “La Fenice del Bajkal”.

In tutta la sua opera il motivo centrale, oltre al suo amore per il mare, è stato l’impegno verso l’ambiente e il pericolo di autodistruzione che incombe sulla nostra civiltà.

“Un aspetto meno noto dell’attività di Folco era la sua capacità di correlarsi costantemente con gli esperti. Non ha mai cercato di lavorare da solo, ma si è circondato di figure estremamente valide. Questo anche grazie al suo ruolo di presidenza in ICAM, l’ex Istituto Centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare”, spiega Federico De Stroebel, ingegnere oceanografico e vicepresidente della Historical Diving Society Italia.

Questo legame di cooperazione col mondo della ricerca ha portato Quilici a interessarsi alla storia della subacquea, appassionando generazioni di giovani grazie ai suoi lavori: “Ho dieci anni meno di Folco e ricordo ancora la passione provata davanti alle sue immagini. Fu “Sesto Continente” ad appassionarmi alla subacquea e a condizionare così profondamente la mia vita”, racconta De Stroebel.

Coinvolto dal 1994 nelle attività della Historical Diving Society Italia, fondata nel 1994, Quilici diede un impulso irripetibile agli studi effettuati sul tema. “Nei nostri convegni abbiamo parlato di tutta la storia della subacquea, dalle tavole aristoteliche alla generazione di pionieri marini del dopoguerra, di cui Quilici era un ottimo esempio. Quello che ricordo con più affetto fu il convegno organizzato nel 1997 all’acquario di Genova, in occasione del centenario della nascita della fotografia subacquea, in cui ricostruimmo la macchina utilizzata da Louis Boutan nella vasca degli squali”, continua De Stroebel.

Il desiderio di Quilici è sempre stato quello di informare, divulgare, sensibilizzare. “Al Museo Nazionale delle Attività Subacquee Folco ha donato la sua vasta collezione di libri, un patrimonio che conserveremo e metteremo a disposizione delle prossime generazioni”, conclude De Stroebel.

Tra le ultime volontà espresse da Folco Quilici quella di contribuire a salvare le balene. Per onorare la memoria dello scomparso documentarista, come da invito dalla famiglia Quilici, è appena partita una raccolta fondi a sostegno di diverse iniziative a favore dei cetacei, tra cui il “Progetto Cetacei del canyon di Caprera”, portato avanti dall’Associazione SEA ME, una Onlus con base in Sardegna che svolge ricerca e monitoraggio sui cetacei costieri e pelagici.

Le modalità di adesione alla campagna si possono trovare qui: www.seame.it/folco-quilici

© finnegans. Tutti i diritti riservati

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.