La raccolta poetica di Paolo Steffan Una goccia di bene, recentemente uscita presso Interlinea con un’ampia postfazione di Rolando Damiani, è il risultato finale di un lavoro durato dal 2013 al 2020. In questo lungo periodo di tempo e negli anni subito successivi l’opera ha già conosciuto pubblicazioni parziali: in antologie (in particolare il Quattordicesimo quaderno italiano per Marcos y Marcos), in miscellanee in occasione di premi letterari e svariate altre sedi; e perfino in alcune plaquette che, nel tempo, l’autore ha confezionato in pochissime copie. Le diverse tappe evolutive del suo “canzoniere” si sono accompagnate a un dialogo costruttivo con fedeli lettori, di cui ho avuto il piacere di far parte.

Così, dopo una lunga frequentazione e più riletture, mi sento di tentare qualche annotazione generale su quest’opera. Non ci si aspetti un compiuto resoconto critico, quanto una serie di sensazioni – piuttosto divaganti – che mi sono trovato a vivere in qualità di lettore, per così dire, “informato sui fatti”. Non esaurirò i motivi di interesse del lavoro di Steffan, ma spero di risultare utile a chi vorrà vivere a sua volta tale esperienza.

Partiamo dal linguaggio, il primo problema con cui deve scontrarsi chiunque voglia aspirare in modo consapevole a fare poesia. Steffan si esprime in una lingua finora inedita: il dialetto del suo paese, Castello Roganzuolo, nella parte orientale della provincia di Treviso e al confine tra l’alta pianura e le prime increspature delle colline coneglianesi.

Esprimersi in questa lingua è apparsa all’autore una necessità: dopo aver dato molto spazio, in precedenti lavori scritti in italiano, a una tensione in senso lato politica, legata alla sua condizione di cittadino partecipe delle cose che accadevano intorno a lui, il dialetto gli ha permesso di esplorare un’altra dimensione, più interiore. Non si tratta di cercare una immediatezza istintiva o di rivolgersi a un pubblico diverso: per Steffan la poesia è sempre un dialogo perenne con chi ha dato voce nel passato a quell’oscillazione tra dolore e amore di cui la vita si costituisce, e fare poesia significa comunque diventare l’ultimo anello di una lunga catena che un tempo si chiamava tradizione.

Così, una lingua ormai uscita dall’uso quotidiano si è ritrovata a rivivere nello spazio dell’arte. Basti pensare alla grandinata di autori che in questo libro sono citati, o epigrafati, o anche solo allusi: da Euripide alle Scritture, da Hölderlin a Leopardi, da Petrarca ai provenzali, da Pascoli a Montale, da Eliot a Celan.

Come si usa comunemente nelle poesie in dialetto, anche queste sono corredate di una traduzione italiana, ma anche questa non è un semplice ausilio pratico per i lettori: anche questi testi sono assai curati sul piano formale, fino a farne quasi una diversa versione delle poesie originali. Per questo motivo, nelle citazioni che seguiranno, accosterò sempre i due testi.

Il lavoro nel suo insieme spicca per la grande coesione interna: questo libro è a tutti gli effetti un’opera, una raccolta con un suo senso organico. Anche se le poesie provengono da tempi diversi e da variegate esperienze, hanno finito per inserirsi in un disegno coerente.

Lo stesso autore ha dato di questo disegno una sintetica descrizione, che qui servirà da indice: «Sono sei sezioni (con umile testo proemiale e più altisonante congedo finale): le prime due di taglio civile, le seconde due di taglio amoroso-affettivo, le ultime due universali (pur nel loro legame stretto con le piccole cose del mio microcosmo)».

Le prime due sezioni, Ansimi e Tagli, sono quelle che mi hanno colpito di più, quelle su cui sarei disposto a scommettere che resteranno. Il fatto è che siamo in presenza di uno sguardo nuovo, che mancava completamente. Sappiamo bene quanti (e quali) autori hanno saputo raccontare le trasformazioni degli ultimi decenni, in chiavi e da punti di vista diversi: da Pasolini a Meneghello, a Zanzotto, a Trevisan. Tutti loro hanno saputo cogliere un cambiamento nel momento in cui esso avveniva; ma la poesia di Steffan mostra impietosamente che quel cambiamento – tumultuoso, magari devastante, ma comunque vivo – ormai si è del tutto estinto. A lui, e alla sua generazione, è toccato questo momento: il dopo.

E veramente questa è una condizione nuova: negli autori sopra citati si sente ancora un passato altro, un tempo che lasciava le sue tracce nel ricordo e nel quale ci si poteva anche rifugiare; qui invece c’è solo un presente piatto e spento: il risultato di un’operazione dissennata, nella quale non si è cercato di dirigersi verso il nuovo, ma si è semplicemente abbandonato il vecchio senza nessun criterio. Per questo, in una poesia emblematicamente intitolata Èser dhóven, incó (Essere giovane, oggi) l’interrogativo iniziale è sferzante, lapidaria la chiusa:

Ti te séntitu mai tut zhavarià petà ’nte ’l petadizh fis de sto visc, de sto tamài mat che l’é ’l dì d’incó? E zhenzha pì gnanca gnent pa’ bastarte te te cata (...) sul troi mut de sto vìver scortegà de sorzhet che ’l pàcia inte slama e scoàzhe ingaivade col sput. E po l’é ’l sut de sto gargat mojà da ’n gnent-in-tut.

[Tu ti senti mai tutto impazzito / dentro l’appicciarsi denso di questo vischio, / di questa trappola per topi matta che è l’oggi? / E senza neppure più nulla per bastarti / ti trovi (…) / sul sentiero muto di questo vivere escoriato / di topino che pesticcia in melma e immondizie / appiattite con lo sputo. E poi c’è l’arsura / di questa gola bagnata da un niente-in-tutto.].

Il poemetto civile Sgarba chizha (Mammella gretta) questo presente lo racconta benissimo, in un riassunto poetico della nostra storia. In una serie di pannelli assistiamo al passaggio da una secolare miseria, in cui a rallegrare gli animi basta una vitellina che va in calore e potrà figliare, al boom economico col degrado di un ambiente che da secoli si reggeva su un delicato equilibrio: «Ma le bondanzhe sgionfe de gnoranti / — zhucon de ieri e pasudi de ’ncó — / le muda i pra co sfìlighe de cariàde / pazhe e liste sluśente de capanon.» [Ma le abbondanze gonfie di ignoranti / — scemi di ieri e aricchiti d’oggi — / mutano i prati in uno sfilacciarsi di carreggiate / lerce e strisce lucenti di capannoni]. Rimane così solo un senso di incertezza, di ansia, di affanno, la condizione di un poeta e della sua solitudine che si riflette in quella di tutta una generazione: i soggetti più sensibili sono «dhó de la soa» (depressi) o storditi da alcol e droghe.

Finché l’immagine iniziale della vitellina in calore si rovescia nella desolazione, nei versi conclusivi dell’ultima parte, Sgarba chizha de vaca (Mammella gretta di vacca):

Ne rèsta sol do mur a tòc e sas e cóp e là, ’nte ’n canton bandonà, na crìpia vècia arsa come la sgarba de sta vaca romài baja e in via de mòrt.

[Ci restano solo due muri a pezzi e sassi / e coppi e là, in un angolo abbandonato, // una greppia vecchia inaridita come la mammella / di questa vacca ormai malferma e in via di morte.].

Forse sono stato influenzato e disturbato da questo paesaggio, ma credo di aver continuato a leggere la parte successiva, quella più sentimentale della sezione Trobar clus, in una chiave analoga. Le interrogazioni ansiose che trapuntano A strapionbo, l’ossessione con cui le immagini naturali rigirano intorno a sé stesse nelle due sestine; e in più punti, la sensazione di un tono quasi visionario: come se intervenisse un senso panico, di unione con la natura, ma l’unica natura rimasta è questa, sofferente come «na vozhe de fior desperà» (una voce di fiore disperato) che fa eco a quella dei Sonetti dell’amore oscuro di Garcìa Lorca:

Ndove elo ndat finirla chel rosèr mes dhó da chi che no se savarà? Ndove elo ndat chel ultimo zhiespèr co le so zhiéspe de ’n ros tut malà? Taja zhenzha pì ran l’é ’l nòstro ben che sol al bèl de l’istà al cuerdarà, fior smòrvedo slusent che dhà ’l se tien pa’ no serarse inte ’n scur desperà.

[Dov’è andata a finire quella rosa / piantata da chi non si saprà? / Dov’è andato quell’ultimo pruno / con le sue prugne di un rosso tutto malato? // Tronco senza più rami è il nostro amore / che solo il bello dell’estate coprirà, / fiore vigoroso lucente che già si tiene / per non chiudersi in un buio disperato.]

Ma qui, timidamente, si notano anche i piccoli segni positivi: macchie improvvise di colore, luci che balenano tra le foglie – il bene che dà il titolo al libro e che è sempre presente sottotraccia, anche solo in forma di rimpianto, di desiderio, come nei versi di Sluśent (Lucente), che si chiudono con una luminosa esortazione finale:

Saren cèni come fior de naróncol, śolaren sul vèrs dret de foje lustre de morèr, no savaren del revès: e sluśaren!

[Saremo piccoli come fiori / di ranuncolo, voleremo / sul verso dritto di foglie lucide / di gelso, non sapremo / del rovescio: e riluceremo!]

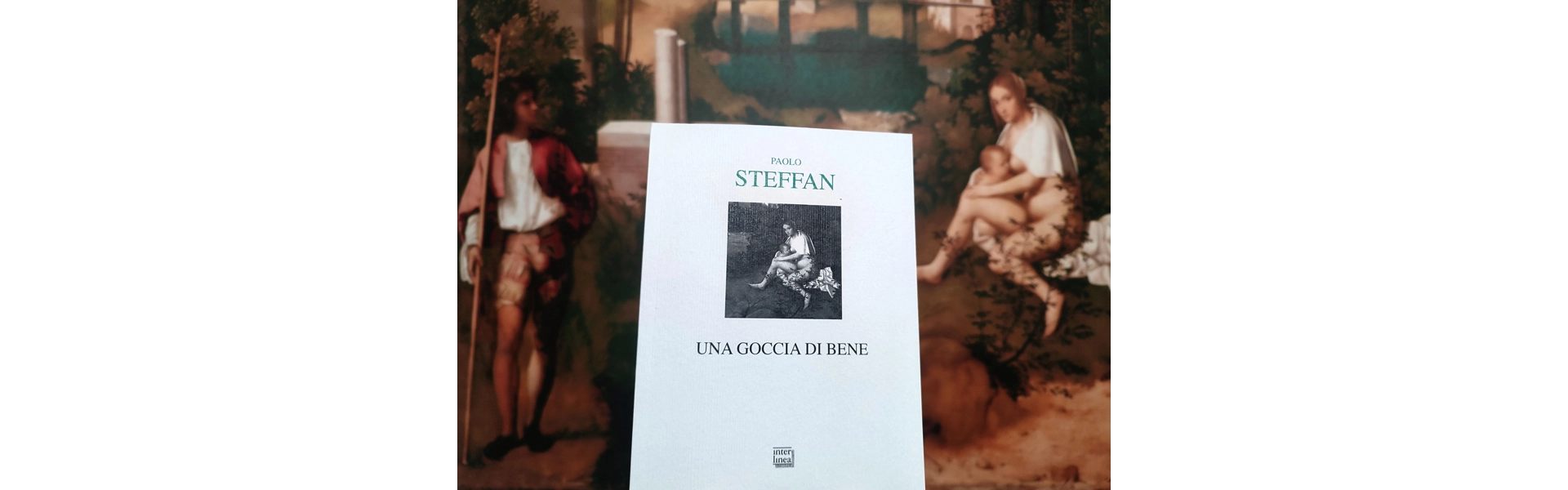

Ma questo bene, fosse pure ridotto a una sola goccia (come quella che esce dal seno di donna che allatta nel particolare della Tempesta di Giorgione in copertina), è anche una realtà indiscutibile. C’è, c’è questo bene, e non possiamo negarlo. Magari, anestetizzati come siamo da un presente di oppressione, ci convinciamo che non sia possibile uscirne (o peggio, che tocca rassegnarsi); ma un poeta deve essere pronto a cogliere i segni altri: i piccoli indizi che qualcuno interpreterà come tracce di sacro, di verità, e che io sento piuttosto come immanenti. Se la poesia può qualcosa, è – parafrasando Calvino – cercare in mezzo all’inferno ciò che inferno non è, e dargli spazio.

Così questo tratto del libro (forse anche per le circostanze in cui si è sviluppato) finisce per essere contraddittorio, drammatico, chiaroscurato, pieno di tensioni e anche sorprese, come nella poesia che chiude la sezione, Palpar e cichetin (Palpare e bicchierino), coi piccoli gesti e tocchi che passano dall’affetto al fastidio [«Un colpetto sulla nuca. / Uno schizzetto in un occhio. / Uno slinguare di lingua. / Una stretta di guancia»] ecc.

Nella quarta sezione, Abbagli, torna il tentativo di confrontarsi col passato, ma in una chiave ambivalente: l’istintivo rimpianto non può cancellare la consapevolezza che comunque tutto è cambiato, che ormai ci è rimasto solo un penoso Gnegnolament sul gnent (Gnè-gnè sul niente), che mima la chiacchiera di [«quella gente, che non sa / che niente non cade mai sul niente: quella gente / che, insipida, non sa di niente»], ironizzando su certo facile nichilismo contemporaneo.

Nei Frantumi (una prima versione dei quali era uscita nel XIV quaderno di poesia con un’introduzione di Umberto Fiori nel 2019) si ritrovano poi altre suggestioni della natura, desideri di luce contrapposti alla sofferenza, con lo stupore di esserne consapevoli. In fondo tutto il libro è pieno di solitudine, ma è la solitudine di chi sa di essere nel giusto; quella solitudine senza la quale – diceva Emily Dickinson – ci si sentirebbe molto più soli.

La formazione di una raccolta poetica segue le sue strade, e a volte queste sono determinate da circostanze imprevedibili. È il caso dell’ultima parte, Trobar leu, che si è aggiunta al resto del lavoro nel 2020. Basta questo numero per risvegliare ricordi in chiunque lo abbia vissuto. L’isolamento forzato imposto dalla pandemia ha segnato ognuno in un modo diverso, e anche le poesie di questa raccolta hanno scoperto un nuovo, inedito aspetto della solitudine: la costrizione di desiderare da lontano quelle piccole tracce di bene che si sono rincorse per tutto il libro, l’obbligo di guardarle solo attraverso un vetro. Ma questo ha anche significato tornare a rivedere tutto il percorso da una nuova, inattesa prospettiva: tutti gli spunti che abbiamo incontrato in precedenza, finiscono per ritornare e unirsi in un blocco ancor più compatto.

Ma me piaśe sto tàśer ustinà e me piaśe anca che ’l mondo ’l sie s-cèt che ’l se vèpie mostrà – cusì nu e cru – par chea preśon sofegada che l’é Ma basta dès – ché ’n bòcia mai nasest l’à scumizhià pena dès caminar l’à da cognóser chel’èrba de canp Pa’ scusarse i dhenòci che ’l varìe pestarse i dent da lat che ’l perdarìe

[Ma mi piace questo silenzio ostinato / e mi piace anche che il mondo sia sincero / che si sia mostrato – così nudo e crudo – / per quella prigione soffocata che è // Ma basta adesso – ché un bambino mai nato / ha appena cominciato a camminare / deve conoscere quell’erba di campo // Per sbucciarsi le ginocchia che avrebbe / ammaccarsi i denti da latte che perderebbe]

Il congedo finale, Pietà nova, chiama infine in causa il senso più ampio di tutto ciò che abbiamo finora letto, il nostro bisogno di grazia; e si rivolge a noi amici, lettori, per chiamarci verso la barca che ci attende. Forse è la stessa barca di una bella poesia di Mario Luzi, Alla vita; o forse quella di Dante, Lapo e Guido… ci chiama alla grazia, o alla Grazia, per intraprendere un percorso insieme.

In tutto questo posso dire a Paolo Steffan quanto gli sono grato – e con me possono esserglielo i suoi lettori:

per i molti passaggi in cui mi sono ritrovato con la consapevolezza che mai riuscirei a dire la stessa cosa con quella semplicità;

per la lingua che ci fa scoprire, venuta da un lontano passato, estinta e rifatta nuova per dialogare a tu per tu con alcune delle più alte voci che hanno parlato in poesia;

ma soprattutto perché in queste poesie non c’è mai un ripiegamento, una rassegnazione: perché anche nelle disperazioni, nelle solitudini, si avverte sempre un bisogno di aria, di cammino, di luce.

Giuliano Galletti, storico e scrittore

Crediti fotografici

L’immagine di copertina è di Paolo Steffan.

Tutte le altre sono di Giuliano Galletti

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.