NICK CAVE TRA ONE MORE TIME WITH FEELING E SKELETON TREE

Chi perde il partner è un vedovo. Chi perde i genitori, un orfano. Ma come si dice di chi perde un figlio? Un’aberrazione tradita persino dal linguaggio. Letteralmente indicibile.

Originariamente concepito come “progetto di supporto”, documentazione video del processo di lavorazione dell’ultimo disco registrato in studio Skeleton Tree, One More Time With Feeling si è evoluto in un ‘opera più significativa e più autosufficiente cinque mesi dopo l’inizio delle riprese, dopo che nel luglio 2015 Arthur, il figlio quindicenne di Nick Cave, ha perso la vita precipitando da una scogliera nei pressi di Brighton. E’ a quel punto, quando chiunque altro avrebbe distolto lo sguardo, che Nick Cave – e con lui il regista Andrew Dominik – hanno cominciato a osservare più intensamente.

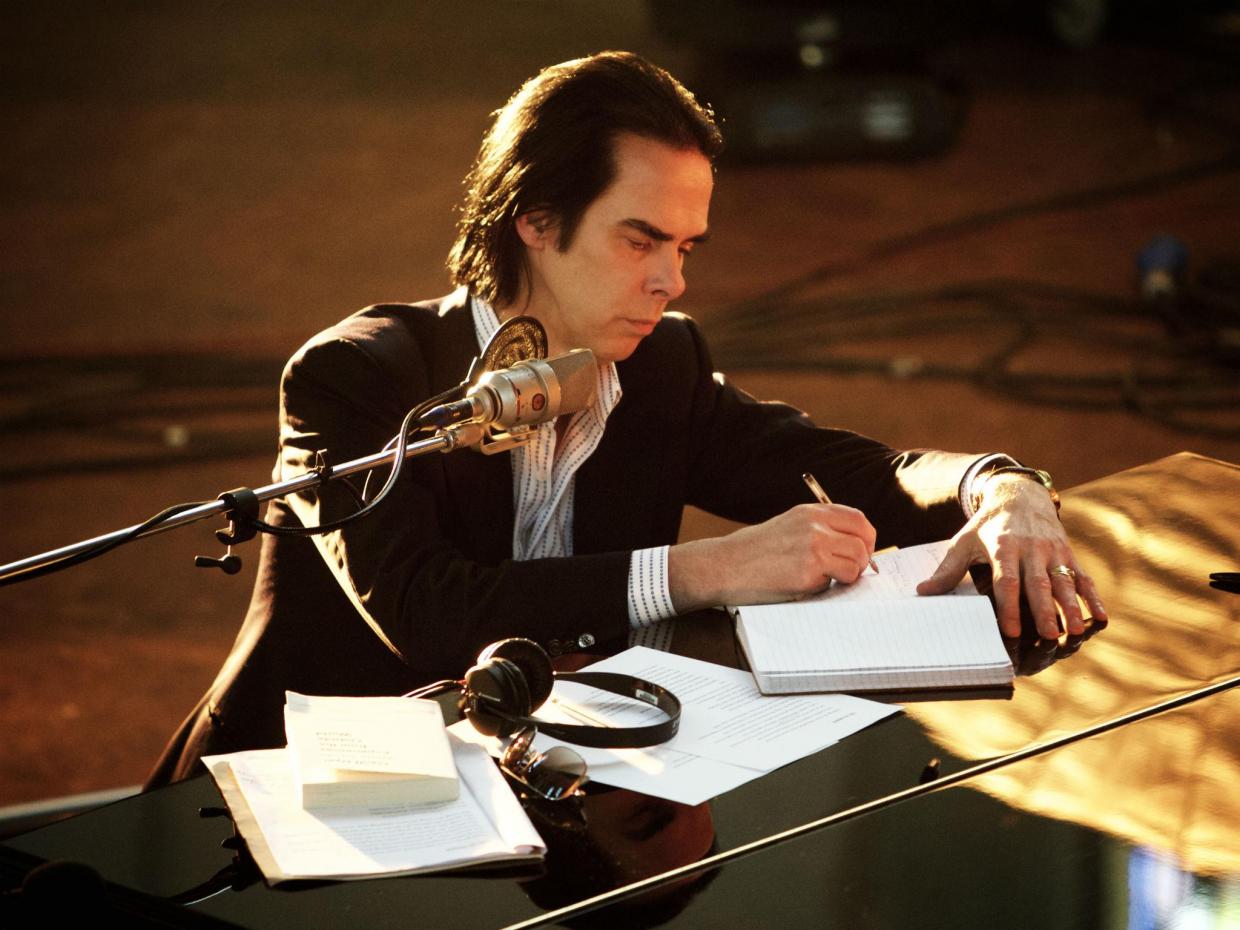

E’ ormai proverbiale l’impiegatizia routine con la quale Cave ha irregimentato e infine disciplinato la sua disordinata impazienza espressiva, stabilizzando ogni sofferenza emotiva, ogni pulsione autodistruttiva entro i canoni normalizzanti di una formula cantautorale raffinata, confidenziale, introspettiva. Trincerandosi dietro un irreprensibile gessato nero, il tossico scavezzacollo che trent’anni prima calcava il palcoscenico in mutande starnazzando come un indemoniato, ha imparato a sopravvivere ed è riuscito ad invecchiare. “Preparo con attenzione l’impasto in una ciotola e mi tingo i capelli di nero, così che si incollino come una lucida e nera ala di corvo sulla mia fronte a più piani. Mi inclino e scruto i cerchi nel grano dei miei occhi. Nell’occhio destro, dentro all’azzurro, c’è una piccola scoloritura marrone e il bianco sta cominciando a ingiallire. C’è una macchia sulla mia tempia sinistra. Una vena di ragno sulla mia narice destra. La luce del bagno è brutale”. Sono parole tratte da The Sick Back Song, ultima sua fatica letteraria, ma è anche una delle prime scene del film 30.000 Days on Earth. Questo scandaglio impietoso, solo superficialmente narcisistico, è una dichiarazione di poetica: non mi arrendo, tento di arginare l’entropia, ma questa ostinazione a resistere, questo rifiuto di bruciare subito, a cosa serve se non a osservarmi mentre soccombo, mentre mi spengo lentamente? Sostenere lo sguardo. Governare il caos. Perché cos’altro può essere il classicismo, oggi, se non una griglia di contenimento del caos? Una cornice che, tra un arpeggio di pianoforte e un solo di violino, può accogliere tutto il mondo dell’uomo nella sua smisurata, contundente irrazionalità: la fatica di esistere; il delitto, il castigo e il riscatto (le murder ballads); la cruenta allegoria biblica e il silenzio di un Dio che, alla prova dei fatti, appare indifferente alla sorte delle sue creature; l’ambigua natura dell’uomo, dove un debole principio di orientamento morale germoglia tra ascessi di belluina violenza e subitanee folgorazioni mistiche.

Per Nick Cave il gesto artistico, quale che sia la forma in cui scelga di volta in volta di declinarlo, è essenzialmente autoritratto. Che col passare del tempo diventa inevitabile meditazione sulla caducità. L’arte è un guardarsi patire, un’esposizione – più o meno catartica – della propria vulnerabilità. In questo senso la morte di Arthur, questo dolore osceno che oltraggia l’ordine naturale, somiglia al cinico compimento di un destino tracciato nella misura in cui “offre” a suo padre un non plus ultra, l’esperienza di un dolore abissale, invincibile e disarmante.

E Nick Cave non distoglie lo sguardo. Che pure si fa opaco e velato, quando si rivolge all’obiettivo di Andrew Dominik, soverchiato com’è dalla fatica immane di dover continuare. Che il girato si riferisca al prima o al dopo tragedia è tutto sommato ininfluente. In One More Time with Feeling l’artista disintegrato dal lutto si offre all’obiettivo con una sincerità spudorata e quasi indecente, denudando una sofferenza inconsolabile e irrimediabile, tanto più granitica e inespugnabile quanto più si vuole consapevole della propria gratuità e della propria impotenza. E’ un uomo letteralmente sopraffatto quello che, in un ascesso quasi autodistruttivo di sincerità disperata, abdica alle convinzioni di una vita proclamando che questo trauma “non aiuta in nessun modo la creazione artistica”, piuttosto tende “ad occupare parte dello spazio in cui invece dovrebbe potersi muovere, liberamente, l’immaginazione”.

Il dolore è sempre lì. Un basso continuo, una pulsazione sorda che scandisce l’agenda di un quotidiano fitto di impegni, scadenze, incontri. Perché per lo più si parla d’altro, qui. Superficialmente si tratta di un sontuoso backstage dove performance live delle nuove canzoni si intrecciano a interviste, accompagnate dalla narrazione intermittente e da improvvisazioni e riflessioni estemporanee di Cave. E quindi il film è anche questo, un andirivieni concitato tra ciak da ripetere, attrezzatura in campo, sound check, spostamenti casa-studio, registrazioni insieme ai sodali Bad Seeds (con Warren Ellis factotum insostituibile), estemporanee effusioni con la moglie Susie Bick e con il figlio superstite Earl.

Ma la coscienza angosciosa che uno spartiacque invisibile sia stato varcato, che una catastrofe irrimediabile abbia cortocircuitato la vita come la si pensava infetta ogni singolo fotogramma. Erompe e si effonde ovunque, disidratando colori e sfumature con un maestoso chiaroscuro bergmaniano che assolutizza gli opposti e trasfigura ogni singolo istante della commedia umana in una pala d’altare laico dove ormai tutto, anche le più prosaiche quisquilie del quotidiano, riverbera consapevolezza tragica. “E’ come essere costantemente legati ad un elastico: puoi allontanarti quanto vuoi, ma alla fine vieni respinto nel centro di questo anello che racchiude il tuo dolore”. E allora l’effetto avviluppante del 3D risucchia lo spettatore incastonandolo in questa vertiginosa architettura di bianchi e di neri che presentifica la coalescenza di vita e di morte di cui si sostanzia il nostro abitare nel mondo. Perché “da una parte c’è il cavernicolo che colpisce la propria donna, dall’altra gli astronauti che tentano di colonizzare Marte”. Così Cave racconta l’insostenibile schizofrenia spirituale di una padre che sopravvive a un figlio: il dolore paralizzante da un lato; la necessità, malgrado tutto, di continuare dall’altro. E’ quasi insostenibile la visione di quest’uomo ottenebrato che biascica risposte inarticolate, che incespica in un’interiezione, che si smarrisce in una pausa interminabile (“Non so neanche di cosa sto parlando”, confessa a un certo punto). Poi però succede qualcosa. Succede che l’uomo compie l’unico miracolo di cui è capace. Succede che Nick Cave si rannicchia dietro quel pianoforte che è la trincea emotiva dalla quale continuare a esistere traguardando l’orrore rimane possibile e modella la propria ennesima, personalissima catarsi.

La via crucis di Nick Cave si chiama Skeleton Tree, albero scheletrico, e si compone di otto stazioni, otto pannelli sonori organizzati come tasselli di una sequenza teleologica. Il trittico inaugurale di Jesus Alone, Rings of Saturn e Girl in Amber immerge l’ascoltatore nell’immanenza del dramma. Sullo sfondo di una vischiosa, ipnotica, spettrale palude di ronzii analogici e digitali distillati dal factotum Warren Ellis, la voce allinea tormentosi blues di ispirazione biblica, ma poi si avvita sulla ripetizione ossessiva di un’invocazione (“Con la mia voce ti sto chiamando”), di un’immagine stonata, di un girare a vuoto (“la canzone, la canzone, la canzone gira dal 1984/il telefono, il telefono, il telefono suona, suona, non suona più). Solo estemporaneamente il pianoforte balbetta un grappolo di accordi e il canto prova a indovinare una melodia, una via di fuga da quella poltiglia sonora, ma sono null’altro che pulsazioni isolate, singulti di senso incapaci di imporsi sull’oscurità. Con i due brani seguenti, Magneto e Anthrocene, si tocca il fondo di un’ossatura sonora rarefatta, desolata, monocorde: bordoni elettronici in loop, saliscendi dissonanti di archi, drones cacofonici, clangori metallici, il recitativo che rinuncia ad ogni velleità lirica impantanandosi nell’autocommiserazione e nel solipsismo più plumbeo (Tutto il vento piacevole se ne è andato/e questo dolce mondo è invecchiato così tanto/Gli animali trascinano la notte sulle loro spalle/I fiori cadono sulle loro ginocchia nude…Tutte le cose che amiamo, amiamo, amiamo, le perdiamo). Con I Need You però Nick comincia a cantare e il suo canto libera tutto e tutti. Un gospel magnifico, con la voce che inanella istantanee di nostalgia struggente (Ti ho visto là in piedi nel supermercato con il tuo vestito rosso che cadeva e gli occhi bassi/Niente importa davvero, niente importa più quando chi ami se ne è andato) e una melodia rotonda, finalmente, che modula il suo crescendo in un mantra ipnotico e circolare. Distant Sky, a seguire, è una distensione d’inusitata dolcezza: sull’accompagnamento musicale ridotto a un’eterea partitura ambientale il baritonale De profundis di Cave è affiancato e infine soppiantato dalla grazia ultraterrena di una vocalist femminile, la soprano Else Torp, quasi a sancire il compimento di un distacco dalle umane cose e la conquista di una prospettiva diversa. “Guarda il sole, il sole che sorge/Guardalo sorgere, sorgere nei tuoi occhi”. E’ significativo che, nel film, l’esecuzione di questo brano sia l’unico passaggio concesso alla fotografia a colori, impreziosito dalla soggettiva incorporea di qualcuno che si libra nel cielo e osserva infine il pianeta Terra da distanze stellari.

E infine i titoli di coda di Skeleton Tree, che recupera finalmente il passo di una classica (convenzionale?) ballata à la Nick Cave, piano/voce in resta con chitarra acustica e un vellutato accompagnamento di batteria. La normalità ricostituita. Ancora una volta Nick Cave si è soffermato davanti allo specchio per lisciarsi i capelli corvini e spianarsi gli zigomi. E ci è riuscito. Non si tratta di un commiato didascalicamente consolatorio, anzi. L’autore ribadisce la coriacea ottusità di questa “terra desolata” (Domenica mattina/albero scheletrico… foglie cadute… una tv nervosa), riafferma una sensibilità esacerbata e poco incline alla riconciliazione cosmica (“ho gridato, ho urlato per l’oceano intero, ma l’eco torna indietro, caro, e tutto ha un prezzo”), ma congeda l’ascoltatore dichiarando la sopraggiunta necessità di una umanissima accettazione (“E va tutto bene/ E va tutto bene ora”). “Io e Susy abbiamo deciso di essere felici, ora, di prenderci cura l’uno dell’altra”, ci rassicura alla fine. Malgrado tutto. Ancora una volta, allora. Con sentimento. Checché ne dica lui stesso, sublimando la sciagura più devastante che un essere umano possa sopportare in questa vita Nick Cave ha forgiato l’opera d’arte forse più potente della sua sterminata avventura.

Giovanni Di Vincenzo

(c) Riproduzione riservata

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.