Testo di Michele Felice

Il critico è un’eco, certo. Ma non è forse appunto anche la voce della montagna, della natura, alla quale la voce del poeta è diretta? Non sta il critico di fronte al suo poeta com il poeta di fronte ai richiami del proprio cuore? Per questo, al momento di parlarne, egli deve averlo già interamente subìto: restituirlo non come semplice specchio ma come un’eco appunto: carica e intrisa di tutto quel cammino percorso, nella natura, dall’una e dall’altra voce.

(Cristina Campo, Fiaba e mistero)

Cristina Campo ha scritto che Leopardi fu l’ultimo critico e ne ha dato una definizione memorabile: il critico ha in sé l’alta facoltà di «esaminare una pagina come si deve, al modo cioè di un paleografo, su cinque o sei piani insieme» e «tutto ciò che non si presti a una lettura multipla, egli lo ignora» (Il flauto e il tappeto, 1971). Va poi considerato che la critica, nel profondo, risponde ancora alla sua radice etimologica, κρίνω: separare, distinguere, ma anche giudicare, preferire, esaminare o domandare. È un’idea-ventaglio della preziosa irriducibilità del concetto, che soffia via la fatua credenza che fonde e confonde il senso della critica con la serietà dello scavo e dell’analisi; quest’ultima è necessaria, beninteso, poiché diciamo che fa funzionare la critica; ma non dev’essere confusa con ciò che muove la critica rendendola viva, ovvero il sentimento, la scelta, la fraternità e il riconoscimento. Sta qui la differenza tra la dissezione di un cadavere letterario – avendo a disposizione un infinito armamentario tecnico e credendolo a torto sufficiente – e il sovrano dialogo, intimo e rigoroso, con uno scrittore, un testo, una viva parola che abbiamo scelto e che – ci piace fantasticare – ha scelto noi a sua volta, per corrispondenza irriducibile.

A quest’idea essenziale credo sia devota la critica scritta e orale di Rolando Damiani, che ha fatto di una tale devozione anche l’intima sostanza del suo insegnamento. La troviamo perfettamente esemplificata nel suo ultimo libro, dal titolo Barbarie e civiltà nella concezione di Leopardi (Mimesis, 2023). Su «la più grande figura che la storia del pensiero italiano presenti», com’ebbe a definirlo Giuseppe Rensi, Damiani ha scritto e pubblicato molto negli scorsi decenni: dalla curatela dello Zibaldone per i Meridiani Mondadori, alla biografia intitolata All’apparir del vero. L’appena uscita è però l’ultima di una piccola sequenza di pubblicazioni monografiche, tra cui Leopardi e il principio di inutilità (Longo, 2000) e L’ordine dei fati e altri argomenti della «religione» di Leopardi (Longo, 2014). Ma non facciamo della quantità una catena, poiché fa sordo l’orecchio e viziato il cuore, se considerata appena un poco più che segno di fedeltà e persistenza di un lavoro critico.

Quest’ultimo libro è un piccolo itinerario attraverso alcuni punti critici nell’opera del nostro massimo poeta-filosofo. Preme qui sottolineare ch’egli può e dev’essere definito poeta e filosofo, e per meglio dire cito le ben calibrate parole di Damiani sulla prima bandella, per cui Leopardi, «con la grazia di un lirico capace di afflati metafisici, pari in lui a un acume critico trafiggente, sapeva essere in politicis e nella valutazione dei mai estinti “errori popolari” un fiero polemista e un “malpensante” per autodefinizione». Una lucida considerazione dell’unità continuativa e spesso virtuosamente reiterativa e circolare nell’opera leopardiana, che domina la varietà delle forme e la cronologia della vita, si trova in poche altre privilegiate stanze della critica scritta e orale, che d’altro canto è fin troppo spesso viziata dalla prassi smembrante e dalla dissezione, se non addirittura dalla ottusità ideologica. L’assenza di attenzione, la preoccupazione di compiacere un regime di viziata democrazia culturale – effettivo regno della quantità e segno dei tempi, per riutilizzare la fortunata e versatile formula di René Guénon – dominano, salvo preziose eccezioni, sulle velleità virtuose dei pochi partigiani del buon gusto e del buon senso, di cui Damiani è senz’altro un esempio. In questo libro, dicevo, veniamo accompagnati attraverso alcuni luoghi critici del pensiero leopardiano, partendo dalle sue considerazioni sul Medioevo e sul Rinascimento, i cui guasti della ragione e della religione sono ravvisabili nel corso della storia come eterni ritorni di credulità barbarizzante. Damiani avvia il discorso con parole ineludibili:

Dopo quasi mezzo secolo di consuetudine con Leopardi, io avverto qualcosa di personale, una forza inconscia, nella sua accusa di “scelleratezza” medievale perdurante nei tempi moderni, come se una simbiosi con la barbarie fosse ormai inestirpabile dalla civiltà. A questo medioevo perenne, di cui non vogliono sapere i creduli, cristiani o atei, nelle magnifiche sorti e progressive, egli pensava e anzi lo sottintendeva scrivendo a Sinner il 22 dicembre 1836 dopo l’interruzione per sequestro dell’edizione Starita: «La mia filosofia è dispiaciuta ai preti, i quali e qui e in tutto il mondo, sotto un nome o sotto un altro, possono ancora e potranno eternamente tutto». I preti allora erano cattolici e molti, ma il fulcro della sentenza, valida per ogni tempo e per il presente, è racchiuso nel memorabile inciso spesso dagli interpreti sorvolato, sui sacerdoti destinati all’onnipotenza ovunque nel mondo, sotto un nome o sotto un altro, malgrado dunque ogni conclamato laicismo, ovvero anche come ministri del “culto” laicista.

Dopo aver posato lo sguardo sui Nuovi credenti e sulla Palinodia, entriamo nelle considerazioni in merito alla Rivoluzione francese, evento sul quale vengono calibrate e messe alla prova soprattutto le considerazioni su civiltà e barbarie:

Con criterio opposto a quello della semplificazione progressista, diffuso nel suo secolo e oltre, Leopardi vede nella Rivoluzione un evento che attenua e non incrementa la civiltà, un sanguinoso salasso degli eccessi energetici dell’incivilimento o anche un estremo passo all’indietro davanti al baratro cui un compiuto incivilimento ha condotto la società. La barbarie predatrice e primitiva dei rivoluzionari ristabiliva, sia pure in distorsioni ideologiche, il perduto contatto con il «naturale».

A. Ferrazzi, Ritratto di Giacomo Leopardi, 1820 circa, olio su tela, Recanati, Palazzo Leopardi (Wikipedia)

Si tratta di un viatico prezioso sulla teorizzazione leopardiana dell’equilibrio tra Ragione e Natura, della necessità di una mezza filosofia che contemperi le due, in opposizione ad una «“perfetta filosofia” che nel totale disincanto dinanzi al vero razionalmente esaminato annichilisce la vita e finisce per rifugiarsi in una corrotta credulità ideologica». Damiani poi ci parla dell’importanza del primo sapere per il giovane poeta intento a scrivere la sua Storia dell’astronomia, in cui stabilisce una «correlazione fra sapere letterario o poetico e sapere tratto dall’investigazione o scoperta nella natura, che resterà per sempre un cardine della sua teoria della conoscenza». Dopo un pregno capitolo sulla questione della lingua, giungiamo nel vivo della concezione religiosa del poeta-filosofo, a indagare il valore supremo della immaginazione, facoltà inscindibile dalle possibilità della profonda conoscenza, e tuttavia quasi perduta lungo la strada che ci separa dagli antichi. Entriamo poi nel cuore della concezione leopardiana di eroica inutilità della poesia, e diremmo in fondo, anche, eroica inutilità della letteratura: è una freccia scoccata dall’origine dei tempi, che qui vediamo balenare davanti agli occhi del recanatese per proseguire lungo la storia, toccando le vite di chi ha veramente percepito qualcosa di essenziale sull’arte a questo mondo. L’ultimo saggio è intitolato Civiltà del bon ton, ed è inequivocabile soluzione propositiva al binomio oppositivo barbarie-civiltà: non è soluzione perché annuncia una presa di posizione unilaterale, ma perché Leopardi, alla maniera del vero critico, scardina le consuetudini schematiche, eludendo da un lato l’imbarbarimento prodotto dagli errori e dall’altro l’incivilimento progressista snaturato, che vede nient’altro che l’utile razionale. Un virtuoso risorgimento, una virtuosa edificazione civile, per Leopardi si danno nel riavvicinamento all’antico assetto del vivere della civiltà media greca e romana, dov’erano bilanciate ragione e immaginazione; poiché la sola ragione è di per sé distruttiva se manca il legame con la natura. Ma «la principal qualità naturale […] è il vigore relativo a ciascun genere di esseri» (Zib. 1602): frase che potrebbe suonar strana di fronte al privilegiato ritratto di un Leopardi pessimista e malato, un ritratto sulla scorta del quale, scrive Damiani,

si finisce per trascurare la sua continua valorizzazione della corporeità, del vigore fisico, della superiore forza dell’agire rispetto a quella della riflessione, per cui Alfieri meritava un plauso, come già aveva dichiarato Madame de Stäel, quale uomo nato per l’azione e non per scrivere.

È nel Discorso sullo stato presente dei costumi degl’Italiani che Leopardi teorizza la civiltà del bon ton, la possibilità di una mimesi delle buone maniere che è poi strettamente legata alla leggerezza. Leggerezza e inutilità che rivendicava anche nel Preambolo allo “Spettatore Fiorentino”, giornale «di nessuna utilità» redatto non per «giovare al mondo, ma dilettare quei pochi che leggeranno»: giunse un divieto governativo che impedì la realizzazione del progetto. Damiani ci ricorda che Leopardi fece di sé medesimo un esempio del bon ton che teorizzava, indugiando secondo Ranieri persino negli ultimi tempi, piegato dalla malattia, su località vacanziere da ammirare nella suprema gratuità che fa del bon ton un’inattaccabile virtù estetica e insieme morale, sorella di quell’altra somma virtù che ha nome sprezzatura: «nel teorizzare il bon ton come valore etico di una civilizzazione al massimo grado, dove per opera del disincanto razionale la morale è distrutta o affidata a vaghe credulità, egli applicava i principi e la lezione della sprezzatura rinascimentale», poi perfettamente ridefinita da Cristina Campo come «briosa, gentile impenetrabilità all’altrui violenza e bassezza, un’accettazione impassibile – che a occhi non avvertiti può apparire callosità – di situazioni immodificabili che essa tranquillamente “statuisce come non esistenti”», e ancora, «un ritmo morale, la musica di una grazia interiore; è il tempo, vorrei dire, nel quale si manifesta la compiuta libertà di un destino, inflessibilmente misurata, tuttavia, su un’ascesi coperta» (Il flauto e il tappeto, 1971). Ravvisiamo questa grazia interiore, sottolinea Damiani, persino nella «bella maniera di sorvolare, nell’avvicinarsi del tracollo, sulla verità dello stato di salute» (corsivo mio) poco prima della morte.

Leopardi abita luoghi d’intelligenza estranei al proprio tempo, «si rivela uno di quei retardataires di cui parla Nietzsche, i quali fanno alcuni passi indietro per prendere la rincorsa e saltare oltre la loro epoca». E dalla sua epoca non balza in luogo isolato, non atterra su statico trono con targhetta dorata a indicare che lì è un classico della letteratura. Egli si eleva in quella che con Roberto Calasso definiamo letteratura assoluta, nel senso che mira all’assoluto e che pure è sciolta da vincoli di ordine sociale, politico, economico: vale a dire, in fondo, disinteressata. Non a caso il precedente libro di Damiani, raccolta di saggi scritti in molti anni, divincolati dalla cronologia e dalle occasioni, ha titolo Da Leopardi ad Artaud. Una costellazione di letteratura assoluta (Longo, 2021), dove accanto a Leopardi, a cui sono dedicate le prime pagine, incontriamo D’Annunzio, Tolstoj, Baudelaire, Némirovsky, Comisso, Daumal, Cioran, Hillesum, Roditi, Weil, Parise, Ceronetti, Calasso, Bazlen, Artaud. E ricordiamo anche quel Nuovi mondi, nuove stelle (Guerini e Associati, 1987) ormai quasi introvabile, dove, in una sessantina di brevi saggi, questi e molti altri astri della letteratura vorticano attorno a quell’immutato senso profondo di critica come disposizione al riconoscimento, come intima pulsazione stilistica prima ancora che, naturalmente necessario, rigore lavorativo: e chi abbia la fortuna di sfogliarlo vi troverà il Calasso de La rovina di Kasch, il Ceronetti di Un viaggio in Italia, ancora Bazlen, naturalmente Leopardi, ma anche i grandi scrittori di lingua tedesca, Nietzsche, Trakl, Benn, Benjamin, Kafka, Musil, poi Canetti e prima ancora Campanella, Galileo, Casanova, Mozart e molti altri, fino ad arrivare, in chiusura, ad Artaud e Daumal; e a proposito di chiusure, ecco pure un ampio saggio su Italo Calvino, le cui Lezioni americane sono state l’argomento dell’ultimo corso tenuto da Damiani all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Nonostante la diversità programmatica e strutturale dai due appena ricordati, in quest’ultimo libro tutto leopardiano ravvisiamo un immutato spirito critico e vi troviamo, ancora citati e richiamati, stelle polari, scrittori e pensatori la cui presenza si potrebbe dire non necessaria per l’economia di una monografia leopardiana, tra cui Nietzsche, Artaud, Calasso e Campo. E proprio in virtù di questa mancanza di necessità, di questa gratuità, la loro presenza si rende necessaria su altro piano, che in un luogo fa coincidere prossimo e remoto, profondità e superficie, che è essenzialmente, appunto, il luogo della letteratura assoluta, spazio illuminato da una costellazione di scrittori non presenti per invito di consuetudine, ma scelti, riconosciuti, per attuazione definitiva di quel senso profondo del concetto di critica di cui accennavo all’inizio.

Non ho citato quest’altro libro di Damiani, Da Leopardi ad Artaud, solamente per darne notizia. Un balzo della mente mi ha portato dalla leggerezza, dalla grazia interiore che ravvisare in Leopardi significa insieme averlo capito e averlo eletto tra i maestri, da questa grazia leopardiana a quella forma particolare di grazia che ha nome, nella tradizione giapponese, iki, e di cui Damiani scrive proprio in un saggio contenuto in quel suo libro del 2021, in riferimento al viaggio in Giappone di Goffredo Parise in forma di reportage, poi pubblicato come L’eleganza è frigida. Si tratta essenzialmente di un libro sull’intuizione della grazia estetica e dell’irradiante sua energia che tutto può attorno conquistare, persino partendo dal semplice gesto, inginocchiati con china e pennello alla mano, della ricopiatura d’ideogrammi dei quali non conosciamo il significato, laddove però è il gesto in sé, che si avvicina al più sublime silenzio, a instillare significato in chi lo compie, a dischiudergli il riconoscimento di quella speciale condizione di grazia; o anche da gesti di natura quotidiana che appartengono in segreto all’ordine della preghiera universale, che nella reiterazione coprono il circostante di una suprema leggerezza, grazia per soprammercato che eleva lo spirito. Un filo prezioso lega il bon ton leopardiano – teorizzato come «quasi un principio religioso o un precetto culturale» laddove gesto, intonazione, parola, in definitiva tutto ciò che è scelta, divengono virtù fraterne – a quel saggio sull’esperienza di Parise in Giappone il cui punto archimedico è proprio il concetto di iki, che in fondo è la suprema, a noi impossibile da comprendere pienamente, arte del bon ton orientale, che tutta la vita abbraccia, persino quel picco della vita che è il darsi la morte, o prenderla per mano quando ci raggiunge. E qui mi s’impone alla mente anche quel perfetto, incastonato saggio di Giorgio Manganelli – anch’egli caro a Damiani – che ci si presenta come capitolo sedicesimo del Discorso dell’ombra e dello stemma, dove l’Oriente «non riesce mai a tramontare solo per l’assistenza che gli viene dalla sua inesausta capacità di chiacchierare quando non ha nulla da dire, e di tacere per dire l’essenziale», e laddove la chiacchiera è un «supremo, riassuntivo genere letterario che include gli inni sacri, le novelle maliziose, le accorate autobiografie […], le confessioni degli assassini, […] le memorie degli uomini di Stato, le tragedie in versi, la comicopastoraletragicoeroica». Così, in una fitta molteplicità, fili preziosi legano gli astri di una costellazione che Damiani, sensibile e rigoroso, riunisce senza esaurirla, per spinta essenzialmente sentimentale, per ragioni d’intima connessione.

A chi vorrà leggere questo suo nuovo libro sarà chiaro che Damiani qui non parla semplicemente di Leopardi, che l’orizzonte è un altro. Le fitte citazioni non sono funzionali ad informare, non si tirano i fili per tener cucito insieme qualche lembo di pensiero del poeta-filosofo: sono invece testimonianze di un dialogo, sono ascoltate, riconosciute e scelte come parole vive di vivo interlocutore. Un vivo Leopardi, attraverso la viva critica di Damiani, ci appare compagno di viaggio, maestro e interlocutore insieme, per quella misteriosa alchimia critica che ha origine dal riconoscimento, dalla intima corrispondenza.

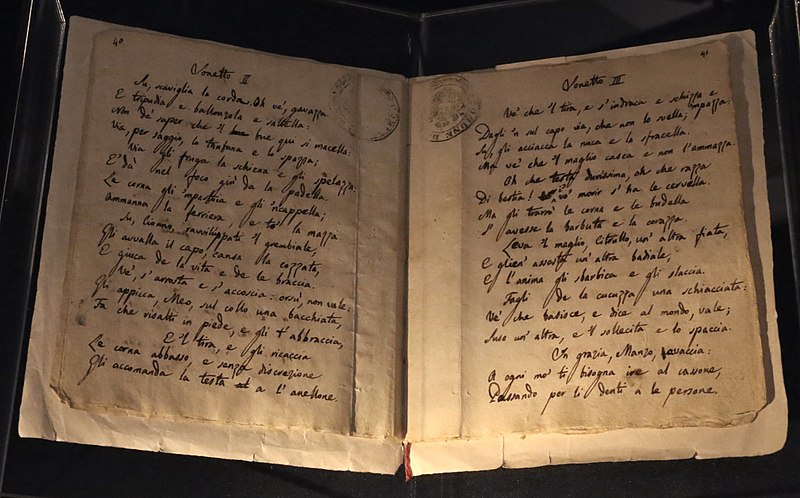

Immagine di copertina

Giacomo leopardi, Manoscritti, 1825-31 (Visso, Museo dei manoscritti leopardiani), 02 sonetti, 1826 (Wikimedia Commons)

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.