Il tuo carrello è attualmente vuoto!

L’isola di Prometeo – Festival Luigi Nono alla Giudecca (seconda parte). «QUASI DEL NULLA ASCOLTARE. Luigi Nono, la musica e l’origine», di Massimo Donà

L’isola di Prometeo – Festival Luigi Nono alla Giudecca (seconda parte)

La prima parte del reportage dedicato al Festival Luigi Nono alla Giudecca – pubblicata il 2 dicembre scorso – ha ospitato i testi di Gualtiero Bertelli e di Roberto Ellero, con le testimonianze di Luigi Nono e di Leonardo Pinzauti. Vi presentiamo ora la seconda parte con un saggio di Massimo Donà (diversamente da quanto annunciato, per offrire ai lettori e agli estimatori di Luigi Nono un quadro approfondito ed esaustivo del suo pensiero, della sua opera e dei lavori presentati durante i giorni del Festival veneziano dell’ottobre scorso), un testo importante che merita tutta la nostra attenzione e riflessione critica. La terza ed ultima parte, con i testi di Roberto Calabretto e di Veniero Rizzardi, affiancati dalle testimonianze di Massimo Cacciari, Massimo Mila, Alvise Vidolin e Giovanni Morelli, sarà pubblicata verso la metà di gennaio 2018.

* Si ringraziano per le foto Serena Nono e l’Archivio Fondazione Luigi Nono Onlus

Con la prima edizione del Festival Luigi Nono, dal 5 al 9 ottobre, la Giudecca (micro-arcipelago insulare nel più grande arcipelago di Venezia) ha orgogliosamente aperto la sua innata radicalità vitale e popolare, non solo del rilancio turistico-abitativo degli ultimissimi anni, nel nome del suo più autentico e noto cittadino nel mondo, con tutto il valore civico e civile di questo attributo: Luigi Nono musicista, quel Gigi familiare, «della porta accanto» per tutti i «giudecchini», che alla storia del mondo intero ha lasciato musiche e passioni civili fra le più riconoscibili, riconosciute e vive nella cultura del secondo dopoguerra. Una gran quantità di eventi che hanno visto la corale orchestrazione di concerti, dibattiti, film, presentazione di libri e spettacoli ispirati al pensiero e all’opera del compositore veneziano che ha fatto dell’Ascolto una sorta di rinnovato archetipo linguistico e sonoro del nostro tempo, ad opera dell’Archivio Luigi Nono, vero scrigno e caveau del lascito culturale ed artistico del compositore, fra i maggiori enti di ricerca archivistici del panorama internazionale, che da oltre un ventennio opera nell’isola grazie alla coraggiosa determinazione della moglie del compositore Nuria Schoenberg Nono e delle figlie, Serena e Silvia.

Un’appartenenza, quella di Luigi Nono alla Giudecca e a Venezia, che va ben oltre il solo radicamento, il fare ed esserne parte di un artista-intellettuale al suo luogo, come ha lucidamente puntualizzato Massimo Cacciari nella tavola rotonda di apertura, antiretorica dell’imperante esaltazione postmoderna dominante nella cultura di questi anni che invece esalta proprio la non-località e la non appartenenza in quanto anestetico culturale e civile. In questo, Luigi Nono compositore veneziano è un monito, sempre scomodo nella rassicurante indifferenza tecnocratica dei nostri anni, anche per la vita civica di una Venezia e di un mondo disilluso quanto disumanizzante. (Nicola Cisternino)

«Com’è possibile percepire le varie qualità del suono?». Questo per me è fondamentale, la qualità del suono, non tanto della sua sostanza. Tipi di suoni che arrivano come questi che stiamo ascoltando… a volte con la nebbia arrivano da varie direzioni i rintocchi delle campane nella laguna. Si vengono a creare dei campi sonori di una magia senza fine che porta alla necessità di sviluppare molto più l’ascolto, la capacità di riuscire a cogliere tutti questi suoni insieme alle voci dei gabbiani, altri suoni che arrivano come questi, assieme a quelli del lavoro dei cantieri che stiamo ascoltando, che sono diventati sempre più rari.

C’è la varietà della qualità dei suoni nella composizione con quelli dell’acqua sui muri, delle riverberazioni della luce nel riflesso dell’acqua sui muri, delle «gibigiane» come le chiamiamo qui a Venezia: tutto questo crea secondo me un pensare musicale completamente diverso da quello tecnico o accademico, ma il sentirli come elementi di vita, dell’anima, della pulsazione, dei sentimenti vivi… una vera magia, il vero mistero di questo spazio veneziano. E in tutto questo si entra in maniera assolutamente naturale, quasi senza avvertirne il passaggio, come l’inizio della prima sinfonia di Mahler, una mia mania… In questa musica mi trovo già dentro». (Luigi Nono in barca, in Arcipelago Luigi Nono di Olivier Mille)

Video-estratto da Arcipelago Luigi Nono, di Olivier Mille, 1988

QUASI DEL NULLA ASCOLTARE

Luigi Nono, la musica e l’origine

Forse che la musica, che è tempo e ritmo, non ci trasporta al di fuori, al di là del tempo, non eguaglia tutti i tempi alla sublime attualità, non crea l’attualità mediante il tempo come negazione?

Andrea Emo, Q. 260, 1963

testo di Massimo Donà

Sostiene la moglie Nuria che, in Sofferte Onde Serene, vi sarebbero dei suoni concepiti come traduzione di quello delle campane e dei riflessi del sole sulle onde, le cosiddette «gibigiane».

Suoni e luci familiari, dunque; che però attraversano l’atmosfera, e sembrano colpire il compositore veneziano quasi come «lampi» di un’altra lingua o frammenti di un altro «ordine». Lingue e ordini ignoti; e per ciò stesso misteriosi, sorprendenti – per quanto apparentemente familiari… come può esserlo, appunto, per un veneziano, qualsiasi riflesso di luce sulla laguna o il sonante rintocco di una qualsiasi campana di uno degli infiniti campanili che puntellano i sestieri di questa città. Nono s’è sempre esercitato a riconoscere l’eco di un altro vociare; forse l’eco profetica di un nuovo mondo.

D’altro canto, chiunque, leggendo gli appunti, i saggi, le lettere, le interviste e le memorie dell’allievo di Maderna, lo capisce subito: che egli è sempre stato ossessionato da una vera e propria ansia per il «nuovo» e per lo «sconosciuto». Una vera e propria volontà di non ripetere mai il già noto ha infatti sempre sostenuto il suo potente anelito creativo – analoga a quella che fin da giovane il compositore veneziano vedeva perfettamente incarnata nella figura, per lui esemplare, di Béla Bartók.

Si trattava dell’ansia che aveva permeato di sé tutta la modernità. E Nono era figlio di questa neue Zeit.

Certo, verrà da chiedersi: ma perché mai, in un certo momento della storia, gli artisti, i creatori e gli intellettuali avrebbero smesso di cercare l’eterno, facendosi sempre più radicalmente consumare da una vera e propria ansia di «novità»?

Una questione su cui vale la pena tornare a riflettere; ché, di essa, c’è ancora molto da capire. Non ci si può infatti limitare a liquidarla come semplice conseguenza del progressivo rilievo assunto dall’Io, cioè dal Soggetto, nel contesto della creazione artistica. Lo si è detto e ripetuto, certo, che, se l’Arte è prodotta dall’Io, e dunque non ripete qualcosa di già esistente (si tratti di Idea o di fenomeno sensibile), allora quel che la caratterizza è l’assoluta novità dei suoi prodotti – non più riconducibili a qualcosa di già esistente, al di fuori dell’Io.

Una cosa è certa: categorie come quelle di novità, inquietudine e movimento sono chiamate in causa sin dall’antichità. Da quando, cioè, il sapere umano inizia a volerci redimere e guarire da una condizione essenzialmente dolorosa – dovuta alla finitezza, alla mortalità, e quindi alla costitutiva insecuritas da cui sembra caratterizzata ogni umana esistenza. Abbiamo imparato assai presto che sarebbe stato quanto mai importante poter fare affidamento su una verità stabile, sicura e inamovibile (in una parola: epistemica); in quanto tale, abitabile, anche solo per il suo saperci mettere al riparo dagli imprevisti connessi ai caotici dinamismi della storia e, più in generale, della vita tout court.

Gli umani avrebbero così abbandonato il mondo della vita, volgendosi a un solido e ben fondato mondo artificiale in cui poter stare finalmente al sicuro.

Peccato, però, che, assai presto ci si sarebbe anche resi conto della sostanziale illusorietà di questo «ideale»; e si sarebbe scelto di ricondurre il caos dell’esistere ad una più semplice e provvisoria, ma sicuramente più governabile, «regolarità». Che sarebbe stata fatta propria dai vari saperi scientifici, intenti a legiferare sì, ma senza alcuna pretesa di assolutezza o inviolabilità di sorta.

Insomma, con l’incertezza e il male di vivere si sarebbe imparato a convivere; sino a quando, all’alba del Diciannovesimo secolo, esplose un vero e proprio «furore» che, della natura incontrollabile ed esplosiva del «vero», avrebbe al contrario fatto la propria bandiera. Il nuovo che può sempre sorprenderci non lo si sarebbe più temuto; ma, al contrario, ci si sarebbe affidati ad esso come all’unica reale condizione di intensificazione della propria potenza espansiva.

L’Io avrebbe cominciato ad esultare per il «nuovo», ovvero, per ciò che può certo smentire ogni nostro progetto e ogni nostra previsione; ma, proprio per questo, può nello stesso tempo venire accolto come irruzione in ogni caso provvidenziale e liberatrice.

Se siamo veri creatori, non possiamo temere il nuovo, perché quest’ultimo non sarà altro che lo specchio fedele della nostra illimitata potenza creatrice.

Si trattava ormai di imparare a riconoscerne il linguaggio cifrato; quello che ogni determinazione del «noto» sottende e custodisce. Di imparare a riconoscerla e farla emergere.

Di imparare a porsi in ascolto.

Non a caso, Nono viene assai presto catturato dalla capacità, caratteristica di un compositore come Béla Bartók, di ricavare, dai canti popolari a lui così cari, una vera e propria arte dell’ascolto; di «ascolto del suono».

Bartók gli appariva esemplare, in questo senso; in quanto capace di ascoltarlo e decifrarlo, quel suono. Il suono del «nuovo». E soprattutto di farlo emergere «passando dal vibrato senza vibrato, al vibrato lentissimo, al vibrato più rapido, portando così differenti sfumature della stessa altezza»1. Bartók gli sembrava capace di ascoltare diversamente. Non si limitava cioè ad attestare l’esser «sol» di un sol, l’esser «si» di un si, l’esser «si bemolle» di un si bemolle; non si limitava, cioè, a riconoscere i tempi immediatamente (e dunque facilmente) decifrabili; quelli che colpiscono e provocano anche l’incompetente, l’ascoltatore qualsiasi, anche quello poco esercitato.

Lo stesso Schoenberg l’aveva precocemente capito: che non si poteva più tergiversare. Che era massimamente urgente risolversi a rompere l’apparente quiete che sembra convenire alle determinatezze nel loro offrirsi in modo sempre chiaro e distinto, in accordo con un’univocità che mai sembra giustificare dubbi o consentire equivoci.

Ormai bisognava, per dirla con Schopenhauer, rompere il velo di Maja del fenomenico, e decidersi a liberare l’infinita potenza racchiusa in ogni realtà… solo apparentemente identica a sé, dunque – solo apparentemente identica a quel che, della medesima, continua ad offrirsi al debole sguardo della doxa.

Lo avrebbe rilevato anche Lévi-Strauss, che vi sono delle legalità, nella strutturazione del reale, che forse non appaiono in superficie, ma «operano a un livello più profondo»2. Un livello inconscio che, solo, sembra essere in grado di far emergere l’inaudito che ogni nota datità comunque custodisce. Come nel racconto mitico, sempre secondo Lévi-Strauss; che non è il prodotto di un’immaginazione mestamente individuale, ma esprime sempre un pensiero e una potenza immaginativa collettivi, che seguono regole e modi agenti inconsapevolmente in ognuno di noi.

Si pensi al mito di Orfeo, l’inventore della musica – un’arte in virtù della quale il nostro eroe si sarebbe mostrato capace di smuovere tutti gli elementi della natura: gli alberi, le rocce, gli animali…

Al fine di riprendersi l’amatissima Euridice, Orfeo usa il potere invincibile della musica, ovvero la sua libera potenza incantatoria; e, sempre con la medesima, riesce anche a procurare l’unico possibile conforto al dolore generato dal fallimento patito nello spazio buio e profondo dell’Ade.

D’altro canto, è proprio tradendo il dettato di quest’arte divina, che Orfeo aveva perso la propria sposa; per averla voluta «vedere», appunto. Cioè, per non essersi accontentato di «ascoltarla»; per aver voluto fissare epistemicamente, ossia con il solo sguardo, la sua immagine. Senza accorgersi che la definizione resa possibile dal vedere – sempre impegnato a distinguere e determinare tutto – poteva essergli fatale; essa, infatti, avrebbe fatto sfuggire tutto quello che stabile non fosse stato, in quanto vocato a sorprenderci e a dare un senso alla nostra vita con la propria voce. Ovvero, con quel dinamismo che solo la musica è in grado di riflettere senza mortificare.

Quella messa in scena dal mito di Orfeo è insomma la prefigurazione del grande scontro che avrebbe tormentato l’Occidente sino alla grande crisi Novecentesca: lo scontro tra il vedere e l’ascoltare, tra il significato e il senso, tra la volontà di comprendere e la volontà di ascoltare. Uno scontro destinato a sancire il destinale primato del «conoscere»; connesso ad una volontà di verità concepita come semplice volontà di determinazione ed oggettivazione. Da cui l’indomabile nostalgia che avrebbe costretto ogni discorso a farsi più o meno consapevole rammemorazione di un canto originario; a farsi lamento, strumento medicamentale che, solo, avrebbe potuto rendere sopportabile l’impotenza del logos.

Ma della musica fatichiamo a fidarci; non a caso, ancora a lungo l’Occidente avrebbe preferito volgersi al possesso concettuale della realtà. Per quanto quest’ultimo fosse destinato a fallire, e dunque a consegnarci alla potenza incatturabile, eterea e mobile, della musica. Sì, mobile come i riflessi che Nono guardava incantato sulla superficie della propria laguna, o come il suono delle campane che gli risuonava di continuo nella testa. Proprio quelli che gli avrebbero consentito di aprire dei salutari varchi nella coltre di cenere ricoprente la vita delle cose tutte, e di sprofondare negli stessi, rintracciando percorsi sconosciuti comunque custoditi nel fondo delle medesime.

Era ora di lasciarsi alle spalle la mortifera fissità del concetto; se ne erano ormai resi conto i più grandi protagonisti della scena culturale Novecentesca: negli anni di Bartók, l’Europa era dominata da un fermento culturale davvero sorprendente. Protagonisti della scena erano personalità come Lukács, Bloch, Weber, Simmel, Heidegger e Buber.

Ovunque era diventato palpabile un inquieto fermento che Nono avrebbe finito per trasformare in insopprimibile ansia per lo sconosciuto e per l’ignoto… e dunque per tutto ciò che ancora non sappiamo; per ciò che, del mondo, ancora non ci è dato conoscere, eppure vibra e pulsa in ognuna delle sue realitates. Si trattava solo di lasciarlo emergere, forse – di esercitarsi a riconoscerlo, di concentrarsi, di imparare ad ascoltarne le vibrazioni, i ritmi e gli infiniti movimenti.

Nono se ne stava convincendo in modo sempre più fermo: che, di là dall’apparente quiete che sembra caratterizzare il mondo dell’esperienza irriflessa, il reale è tutto animato da un’inquietudine e un dinamismo sempre e comunque sorprendenti. Rispetto a questi ultimi, gli sembravano destinati ad evaporare anche i concetti apparentemente più solidi e ben fondati. Tutto sembrava destinato ad apparire illusorio – sì, tutto quel mondo di concetti, definizioni, argomentazioni e regole su cui peraltro continuava a fondarsi la prassi quotidiana. Che non avrebbe mai potuto riconoscere questa indomabile e dinamica caoticità; perché si sarebbe trovata del tutto disarmata di fronte ad un magma destinato ad impedire qualsivoglia previsione, qualsivoglia pro-getto e ogni solo apparentemente rassicurante illusione; ad impedire di muoversi tra le pieghe di un reale che tutti avrebbero voluto «a propria disposizione».

Già Kandinskij l’aveva capito; d’altro canto, gli stessi scienziati di professione – è sempre l’artista russo a ricordarcelo – si erano trovati costretti a mettere in dubbio finanche l’esistenza della materia. Il riferimento era alle più recenti formulazioni della teoria degli elettroni, vale a dire dell’elettricità mobile, destinata appunto a sostituire la materia. Anche gli scienziati più materialisti, ci suggerisce Kandiskij, si dedicavano ormai all’indagine dei «fatti più misteriosi». La materia, anch’essa, s’era rivelata una grande illusione; troppo ferma, statica… in rapporto ad un reale risoltosi ormai in un semplice flusso informe di elettroni, privi di qualsivoglia solidità o consistenza. Per quanto il resoconto dell’esperienza quotidiana sembri vocato a restituirci cose comunque definite; sebbene cioè le cose continuino a mostrarsi dotate di una qualche stabilità e consistenza.

Il fondo del reale mostrava di essere proprio come la realtà manifesta: cioè, mobile, mutevole, dinamico… anzi mobile, mutevole e dinamico all’ennesima potenza. Molto più, cioè, di quanto mostrasse di esserlo il fenomenicamente esperibile, quello della vita di ogni giorno. Mutevole, sì, anche quest’ultimo… ma mai tanto da rendere impossibile il riconoscimento di identità, permanenze e forme comunque definite.

Insomma, qualcosa di importante stava accadendo; non si poteva certo tornare indietro. Se ne sarebbe subito reso conto Luigi Nono; che non a caso, nel proprio campo d’indagine, guardava alla spasmodica ricerca già avviata, in tale direzione, da Béla Bartók – particolarmente attento alla sfera intrinsecamente mobile del suono; la stessa che neppure i classici sistemi di annotazione sarebbero mai riusciti ad inscrivere negli angusti spazi disegnati dalla partitura.

Nono ne era convinto: bisognava «introdurre inquietudini sane e necessarie»3. Questo, il compito essenziale per qualsivoglia artista degno di tale nome. Ma questo avrebbe anche significato rendersi disponibili a revocare tutto un pensiero, tutta una cultura, una forma mentis… e a rinnovarli nel modo più radicale. Quella che appariva quanto mai necessaria era cioè una vera e propria «rivoluzione». Anche se, non solo in quel preciso momento storico.

Serviva piuttosto una vera e propria rivoluzione permanente; e dunque continua. Da tenere viva, alimentandola in ognuno degli stadi che sarebbero stati attraversati dalle umane vicissitudini. E non sarebbe bastata la liberazione promossa dagli scienziati.

Se è vero che anche la storia dell’umanità aveva spesso rischiato di cristallizzarsi e fissarsi nei propri temporanei risultati. Facendosi carico del pesante retaggio di una tradizione destinata a vincolare e a chiedere supino assoggettamento.

Rivoluzione in musica e rivoluzione in politica, dunque: questo si stava sempre più consapevolmente convincendo di volere Luigi Nono. Perciò gli sembrava quanto mai urgente farsi capaci di «novità»; rompendo le stanche metodologie e richiamando in causa l’essere umano in tutta la sua complessità.

Ma, continuiamo a chiederci: perché… e da dove questo martellante anelito a riconoscere l’ignoto nelle pieghe di quanto ereditiamo? Nelle pieghe di una pur magnifica tradizione? Il fatto è che, agli occhi di Nono, tale tradizione s’era ormai trasfigurata, risolvendosi in puro dinamismo da alimentare… da alimentare e radicalizzare ben oltre quanto erano già riuscite a fare le avanguardie artistiche di inizio Novecento. Bisognava riuscire a portare avanti il pesante carro della storia, e liberarlo dalla sua funerea fissità. E magari fare di quella potenza eversiva qualcosa che non si limitasse a fungere da semplice segno o qualità specifica di un determinato periodo storico. Tale attitudine doveva farsi anima profonda di ogni reale processo creativo. Perché – e, di questo, il compositore veneziano era lucidamente convinto – ogni volta «il presente è già passato nel futuro»4.

È solo a partire da qui, dunque, che potremo cominciare a ragionare, per cercare di rispondere alla domanda che abbiamo appena evocato. Per comprendere anzitutto le ragioni più profonde dell’equivalenza arte=movimento=dinamismo=rivoluzione. Che sarebbe stata assunta come un vero e proprio paradigma ontologico.

D’altronde, è solo a partire dall’assunzione di tale equivalenza che il nostro «distillatore di suoni» avrebbe anche potuto precisare (già nel 1956) che l’uomo poeta è quello in grado di «dare forma a un presente volto verso il futuro»5.

Questo era infatti per lui la vita: dinamismo, movimento inarrestabile e non categorizzabile, originario e sempre nascente – ossia, sempre originante. Movimento in virtù del quale la vita avrebbe potuto riconoscersi sospesa tra un passato che non è più e un futuro che non è ancora. Senza mai collocarsi in un improbabile «frammezzo», costituentesi come semplice presenza… del puramente «essente».

Quando mai, d’altronde, la vita ci consente di riposare in tale improbabile «frammezzo»? Quasi fosse davvero possibile riposare, e stare quieti in un presente determinatamente e positivamente distinto dal passato e dal futuro. Il fatto è che un tale presente non s’è mai dato e mai si darà.

Lo sapeva bene Luigi Nono: che il presente in verità non dice altro che la nostra originaria destinazione ad un futuro che fin d’ora pulsa reclamandoci – reclamandoci proprio là dove lo stesso esser passato di quel che c’è sembra dire, in-uno, anche l’esserci già (sempre nel medesimo ora) da parte di qualcos’altro (quello che chiamiamo appunto «futuro»).

Un altro che dovrà esserci, dunque, proprio in quanto tutto quel che c’è già lo indica; e proprio in quanto tutto quel che c’è, in quanto già stato, davvero non è più.

Perché il presente altro non dice che l’esser già futuro di quel che, non essendo più (in quanto passato), si costituisce appunto come immediato annuncio di quanto solo noi potremo comunque portare alla luce – mostrando cosa sia, il medesimo, e come operi… animando il presente e facendone una disposizione sempre foriera di «speranze». Certo, anche di paure; ma soprattutto di speranze, che disegnano sempre e comunque un’ulteriorità rispetto a quello che le doxae continuano a riconoscere come un mondo cosparso di macerie, abitato da spettri e relitti del tutto privi di significato.

Questo era infatti la vita, per Luigi Nono; un calore alla luce del quale «gioiosi per la sua bellezza, si sarebbe potuto operare lontani da vuoti artifizi o nebbie visionarie»6 – lo aveva detto bene anche Antonio Machado, non a caso citato direttamente dal musicista veneziano nel volume con cui ci stiamo confrontando in questa occasione.

Una vita che potremmo tutti riuscire ad assaporare, comunque, solo facendoci «rivoluzionari»; mostrandoci cioè realmente smaniosi del nuovo… anzi del nuovo più radicale. Rendendoci disponibili ad assecondare la costante e mai paga irruzione di un «mistero» liberatore che, solo, sembra autorizzarci a spazzare via l’immobilità del sempre presente. E per questo necessariamente morbido – come l’eros magnificato da Agatone nel Simposio. Un eros giovane, e dunque morbido, delicato, il suo; ma anche fluido ed aggraziato, nonché dotato di tutte le virtù.

Perciò il suono utopizzato da Nono sarebbe apparso anch’esso «morbido» – come afferma, chiarissimamente, il nostro compositore, nei suoi intensi «Diari». E precisamente nel 1984. Precisando ancora meglio, poi, il senso di tale progetto. In relazione al quale Gigi non poteva che muoversi alla ricerca di quel che si muove e si agita davvero, sotto la coltre delle rigide rotaie modali-tonali (e temperate) del corpo sonoro.

Insomma, bisognava impegnarsi a trovare quel che, di non-studiato, di non-percepito, non poteva che aggirarsi sotto la coltre delle rigide rotaie costituite dalla «tonalità». Tutto quanto, cioè, potesse risultare utile a farci capire quanto «di non studiato, di non percepito» vi fosse, nella voce e nello strumento, sino ai microintervalli o ai microtoni7.

E tale suono avrebbe potuto competere con la «facilità» e la «semplicità» dell’Io; di un Io ormai ignaro di tutto, e vocato a scorrere felice, sinuoso, delicato, nonché invincibile. Mai fissabile, cioè, in corrispondenza «all’intonazione dettata e imposta secondo scale scelte con esclusione di altre»8.

Ma bisognava lasciar fluttuare una vibrazione: quella che, sola, ci avrebbe consentito di chiudere definitivamente i conti con quei «pensieri, organizzazioni, mentalità che escludevano o negavano altri pensieri, altre organizzazioni, altre mentalità»9.

Nono non aveva dubbi a tale proposito: era necessario rompere con il diktat dell’esclusione; o meglio, dell’univocità «escludente». Come quella dettata da un sistema tonale del tutto incapace di penetrare nelle pieghe mobili del suono; che è solo apparentemente ancorato alla propria definizione – e sempre in conformità ad un sistema di riferimenti imposto dalla storia nella forma di una vera e propria «legge inviolabile». Bisognava tornare ad ascoltare le parole di Aristosseno, che già parlava della «possibilità di avere quarti di tono, della possibilità della suddivisione senza fine»10, e soprattutto sapeva molto bene che «tutto esiste solo nel contrasto»11.

Ecco cosa tormentava il compositore veneziano; da cui la presa di coscienza del fatto che i paradigmi ritenuti sino ad allora inviolabili non lo erano affatto. Che tra il Do e il Mi v’erano infinite possibilità; e non solo quelle designate dai quarti di tono. Che tutto si sarebbe lasciato mandare all’aria, non appena si fosse capito che «non è affatto vero che il legame più diretto tra due punti sia anche il più corretto»12.

D’altronde, come non vederlo? Come non vedere che esistono «un’infinità di legami possibili»13, tutti custoditi, peraltro, all’ombra di un unico contrasto, esso solo, realmente assoluto? In quanto costituentesi come impossibile, nonché assoluta, opposizione tra essere e nulla – quella che, in ogni altra relazione oppositiva, di fatto si dice, lasciandosi riconoscere nel suo «senso» originario… quale sua autentica condizione di possibilità.

Come condizione di possibilità di qualsivoglia possibile movimento; ombra riflessa (in quanto comunque relativizzantesi) sempre del medesimo dinamismo originario – l’unico riconoscibile già nel semplice non esser quel che è da parte di qualcosa che, comunque, continuerà a presentarsi in accordo con la propria specifica «positività». Sì che nessun suono possa mai essere quel che il medesimo può anche sembrare voler essere, sempre in accordo con la propria comunque indubitabile determinatezza.

Da cui la possibilità di liberarsi da qualsivoglia tentazione «idolatrica»; che ogni cosa avrebbe finito per incatenare al proprio essere specifico. Ma soprattutto la possibilità di riconoscere, proprio nel suono – in virtù di un’essenza palesemente dinamica e difficilmente cristallizzabile –, la reale potenza del contrasto originario. L’unico davvero intrascendibile; in quanto espressione dell’unica vera opposizione, quella assoluta… relativa al solo rapporto veramente «assoluto», e per ciò stesso «impossibile»: l’opposizione tra essere e nulla. Intorno alla quale si era non a caso concentrata l’opera forse più importante di Jean-Paul Sartre, un filosofo molto amato, guarda caso, anche da Gigi Nono.

Certo è che nulla più del suono avrebbe potuto farci uscire vincitori da tale impresa; consentendoci di disegnare, sia pur nella rarefatta materia dell’aria, un rapporto non risolvibile nel semplice distinguersi di un questo da un quello, ma destinato a far risuonare la propria originaria catastrofe nella voce dell’unico dire originariamente disdicentesi (quello del «nulla»). L’unico dire il cui togliersi avrebbe fatto tutt’uno con l’assolutezza del proprio contrapporsi (fermo restando che solo il contrapporsi a sé dice un contrapporsi davvero «assoluto», non destinato alla relativizzazione comunque riconoscibile, ad esempio, in qualsivoglia contrasto tra positivi). In quanto contrapponentesi al positivo, anzi alla pura positività; che è quanto compete sempre e solamente al nulla.

D’altro canto, solo facendosi espressione del terminus ad quem di qualsivoglia divisione, il suono avrebbe potuto farsi autentica espressione della vita; di una vita concepita, sia ben chiaro, nella sua originaria «contrastività».

Perché è solo in relazione a tale fondamento che la «divisione» può apparire nella sua concreta infinitudine… facendosi finanche riconoscibile nell’infinita divisibilità dei toni e dei semitoni, e addirittura dei quarti di tono.

«Si prenda un suono – annota Gigi -… un Si bemolle. Oggi è possibile (si tenga presente che tutto questo Gigi lo scrive nel 1989) con la tecnologia, con il live electronics (o senza) utilizzare una parte del suono, una parte dell’aria o, improvvisamente, tutto il suono, con una direzione particolare, fino a terminare solamente con un soffio. Allora non c’è più un Si bemolle, ma il flautista viene a utilizzare il soffio più vicino al Si bemolle, e il live electronics permette di esaltarlo. Tutto questo è ciò che con la tecnica si può ottenere oggi da un solo suono che eravamo abituati a considerare molto preciso, uniforme e unitario»14. Ecco, così ci si sarebbe potuti avvicinare – sempre secondo il compositore veneziano – a un ascolto riconducibile al «quasi del nulla ascoltare»15. Così suona l’espressione utilizzata dal nostro in una conferenza tenuta alla Chartreuse di Villeneuve-lès-Avignon nel 1989.

Ancora una volta, a venire chiamato in causa era il nulla. Riconoscibile nella forma di un semplice suono… consegnato, peraltro, all’estrema oppositività – affinché la sua positività potesse davvero ritrovarsi, sola, di fronte a nulla. Anche perché, solo in tale disposizione, il suono avrebbe potuto relazionarsi non tanto ad un «altro» suono, quanto a quell’assolutamente altro che, non potendo costituirsi come «un altro» (se non tradendo l’assolutezza del proprio stesso opporsi), avrebbe fatto, del suono medesimo, un «originariamente moventesi». Qualcosa di molto simile, cioè, a quel «movimento puro» disperatamente cercato già da Kandinskij in Lo spirituale nell’arte.

Movimento impossibile, che conduce senza condurre da nessuna parte… ossia, dall’essere al nulla. Movimento impossibile, ma riconoscibile come tale proprio in quanto solo il nulla non si lascia mai risolvere in un «altro» con cui relazionarsi. Sì che lo stesso essere finisca per negarsi, presentandosi ab origine come negazione in primis di se medesimo.

Ecco perché il suono sarebbe stato declinato negli infiniti modi che la sua comunque intrascendibile determinatezza avrebbe sempre rischiato di rimuovere; anche solo per il negarsi della sua stessa incondizionata positività. Che avrebbe comunque rischiato di rimuovere il suo «vero».

E sempre in virtù di quel negarsi che nulla di diverso, va anche riconosciuto, avrebbe mai lasciato concretamente emergere. Nulla di diverso dalla propria positività. Pur lasciando per ciò stesso emergere le infinite possibili declinazioni che ogni esistente determinatezza già da sempre custodisce. Le stesse intorno alle quali avrebbe finito per concentrarsi tutta la ricerca e lo streben del compositore veneziano.

Da ciò il bisogno di rompere la rigida griglia disegnata dai sistemi tonali o modali, ma anche da quelli dodecafonici; sempre al fine di far vibrare un «suono morbido». L’unico in grado di farsi realmente altro da quel che ogni volta mostrerà di esser già stato. Rendendoci per ciò stesso portatori di una potenza oltremodo «miracolosa» – rispetto alla quale qualsivoglia significazione non potrà che rivelarsi tragicamente impotente. Ma soprattutto rendendo possibile un’idea esaltante e radicalmente «rivoluzionaria» che avrebbe impregnato di sé tutte le dimensioni attraversate e toccate dall’impegno esistenziale e civile, ma sempre anche sociale, di Luigi Nono.

Ecco da dove la propensione a guadagnare una posizione finalmente «inaugurale» da parte del poietes: che consentisse di ricominciare sempre da capo, di tornare cioè sempre al medesimo «inizio». Per un’esperienza in relazione a cui il divenire, lungi dal costituire un pericolo, lungi dal provocare dolore – ché all’inizio nulla poteva esservi già, e valere come pericolo o come soggetto messo a rischio da tale pericolo –, e dunque lungi dal giustificare un qualche bisogno di astrazione (per dirla con Worringer), rendesse finalmente possibile una gioia analoga a quella che potremmo esperire solo là dove tutto fosse ancora semplicemente «possibile». Dove nulla pesasse, cioè, o fungesse da vincolo; e quindi da condizionamento di una libertà comunque ferita e dolorante. Dove quest’ultima potesse venire messa in condizione di dare vita a quel «novum» assoluto che, solamente, avrebbe potuto generare autentico entusiasmo – facendoci sentire sempre «un po’» divini (enthusiasmòs… en-theos).

Ecco, proprio in tale prospettiva Nono si sarebbe sforzato di ricominciare ancora una volta da capo; trovandosi preceduto da nulla. O meglio, dall’originario nullificarsi di qualcosa che sarebbe sì stato… ma solo nel proprio originario non-esser-più. Rendendosi per ciò stesso disponibile a farci sperimentare il non costituirsi neppure come «meta» da parte della meta (quella animante ogni vero e proprio anelito compositivo) – sempre e solamente raggiungibile in virtù di un semplice «ritorno». Di fatto, rigorosamente e definitivamente irraggiungibile – ché all’inizio non si torna mai, potendocisi collocare «una sola volta». Così come non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume. Se ad esso si ritornasse, infatti, si sarebbe già stati in quella posizione, e quest’ultima non si configurerebbe più come vero e proprio «inizio».

Da cui la natura autenticamente «miracolosa» del ritorno. Sempre volto all’infondatezza di un «inizio» destinato ad indicare sempre la medesima prima volta; che non sarà mai, dunque, la ripetizione di un precedente inizio. Che non potrebbe certo tornare ad accadere; ma si lascerebbe piuttosto riconoscere come unico e realmente irripetibile fiat lux. Condizione di una «sospensione» che può renderci liberi solo in quanto negante tanto la propria positività quanto la propria negatività. E per ciò stesso capace di orientarci verso una radicalmente «im-progettabile» destinazione – necessaria comunque a rendere ragione della nostra stessa innegabile incondizionatezza.

Che nulla ci avrebbe consentito di «misurare», sempre nella medesima utopica disposizione esistenziale; stante che l’iniziante coincide sempre con la propria più radicale inesistenza… e quindi nulla si possa, a partire da quest’ultima, davvero pre-vedere o pro-gettare, di già visto o già gettato di contro a noi. Ma tutto possa venire solamente «sperato»; per fiducia nel puramente «credibile», di là da ogni ben fondata cognizione di quel futuro che ci si profila come solo prudentemente attendibile.

Da cui la vera e propria metafora di un incipit che nessuno avrebbe potuto dire di aver già vissuto e che, proprio per questo, ci avrebbe condannati tutti alla costitutiva cecità intrinsecamente connessa alla «prima volta». E alla sua intrascendibile aporeticità – dovuta anzitutto al fatto che, in ogni caso, ci si può riconoscere perfettamente rappresentati solo da tale in-esistenza; come in ogni caso già esistenti – affinché qualcuno possa fare davvero esperienza di tale inizio. Potendo noi farne esperienza sempre e solamente in rapporto ad un passato che comunque non è (più), o meglio, non è altro che il proprio stesso in-esistere. Per quanto destinato a vedersi riflesso sulla superficie di uno specchio in grado di restituirci il non meno inesistente già-accaduto… ogni volta, peraltro, indicando un «nuovo» che non sappiamo né vediamo, ma, più semplicemente, «vogliamo».

Nel volere invero la sua stessa perfetta sospensività. Quella che voleva certamente anche Nono; così come la vuole ogni artista – fermo restando che, se la si vuole, la si dovrà comunque esser già veduta. In un tempo impossibile, evidentemente; impossibile tanto quanto la sua raggiungibilità, certo… ma pur sempre desiderabile. Secondo quanto dovremmo dire di ogni desiderio; che non può non aver già posseduto ciò che, in quanto desiderato, nello stesso tempo sa di non avere, e quindi crede di aver perduto.

Sapendo per ciò stesso di non poter far altro che tendere verso una meta che non c’è, ma deve esserci stata (e dunque dovrà esser stata già da sempre raggiunta), e che solo in tale costitutiva nonché aporetica conformazione, può costituirsi come nostro intrascendibile «incipit». Come intrascendibile incipit di una ricerca che mai potrà dirsi realizzata o giunta a buon fine.

Perché, ad esser voluto, per essa, sarà ogni volta… nientemeno che l’impossibile; determinabile, come tale, solo in relazione a quel nulla che è il primo a nullificarsi, dicendo lo stesso nullificarsi di una positività che, facendolo essere (tale nulla), dice anzitutto il proprio immediato non-essere. Dice cioè il proprio essersi già da sempre consegnata ad un «futuro» che, lungi dal farsi raggiungere, continuerà a generare il movimento stesso che lo ad-tende, in virtù di una già da sempre guadagnata impossibilità.

Quale futuro che, comunque, non si lascerà certo risolvere nella negatività caratterizzante l’esser passato del passato; sempre troppo ancorato al positivo che in ogni caso sappiamo di non essere più. Ma si affiderà piuttosto ad una negazione concretamente impossibilitata a dire finanche la sua stessa inconfutabile negatività. Impossibilitata, cioè, a dire di cosa essa sarebbe sin d’ora reale e concreta negazione. Stante che tale «che cosa» è, ora, solo nel negarsi di quel che per l’appunto non è più.

Insomma, si è creatori solo nel riconoscere quel che non è ancora; come pura possibilità di nulla – ovvero, della propria intraducibile nientità. Verso cui non potremo che procedere (come avrebbe fatto Nono) consapevoli della perfetta insensatezza di questo stesso anelito. Consapevoli cioè del fatto che, desiderando quel che desideriamo, desideriamo solamente la sua perfetta nullità; ché nulla, di fatto, mai desideriamo. Se è vero che tale desiderio ci mette anzitutto in relazione con il nulla; quello che, in quanto assolutamente altro dal positivo, mai potrà indicare quel che, sempre per il medesimo, comunque ci troveremo a desiderare. E di cui ci si potrà finanche convincere di avere semplice «nostalgia». Un sentimento che si lascia riconoscere come miracolosa mistura di dolore e speranza, vissuti non solo come indissolubili e indivisibili, ma, ben più radicalmente, come indeterminabili entrambi (lo vediamo tutti ogni volta che soffriamo o speriamo, sperando nel soffrire e soffrendo nello sperare).

Dolore per l’impossibilità della meta; e speranza perché comunque mossi da una visione allucinatoria, in virtù della quale il nulla che vogliamo avrà sempre il volto della terra promessa immaginata da Nono nelle pagine di un Questionario Proust compilato nel 1986. Vera e propria immagine di una libertà sicuramente «impossibile», ma in ogni caso desiderabile… desiderabile come nessun’altra cosa potrebbe esserlo, nel farsi irrinunciabile, nonostante (o forse proprio per) la propria impossibilità. La stessa che avrebbe spinto Nono a definire il principale tratto del proprio carattere (sempre nel medesimo Questionario Proust) in termini di aporetica, ma comunque struggente, «nostalgia del futuro».

Massimo Donà

© riproduzione riservata

Note

1 Luigi Nono, Bartók compositore, in “La nostalgia del futuro”, il Saggiatore, Milano 2007, p. 210

2 Claude Lévi-Strauss, Il crudo e il cotto, trad.it., il Saggiatore, Milano 2016, p. 22

3 Luigi Nono, Bartók compositore, in “La nostalgia del futuro”, op. cit., p. 213

4 Luigi Nono, Prae-ludium, in “La nostalgia del futuro”, op. cit., p. 29

5 Ibidem, p. 29

6 Ibidem, p. 30

7 Luigi Nono, Verso Prometeo. Frammenti di diari (1984), in “La nostalgia del futuro”, op. cit., p.135

8 Ibidem, p. 135

9 Ibidem

10 Luigi Nono, Conferenza alla Chartreuse di Villeneuve-lès-Avignon, in “La nostalgia del futuro”, op. cit., p. 260

11 Ibidem

12 Ibidem

13 Ibidem

14 Ibidem, pp. 261-262

15 Ibidem, p. 262

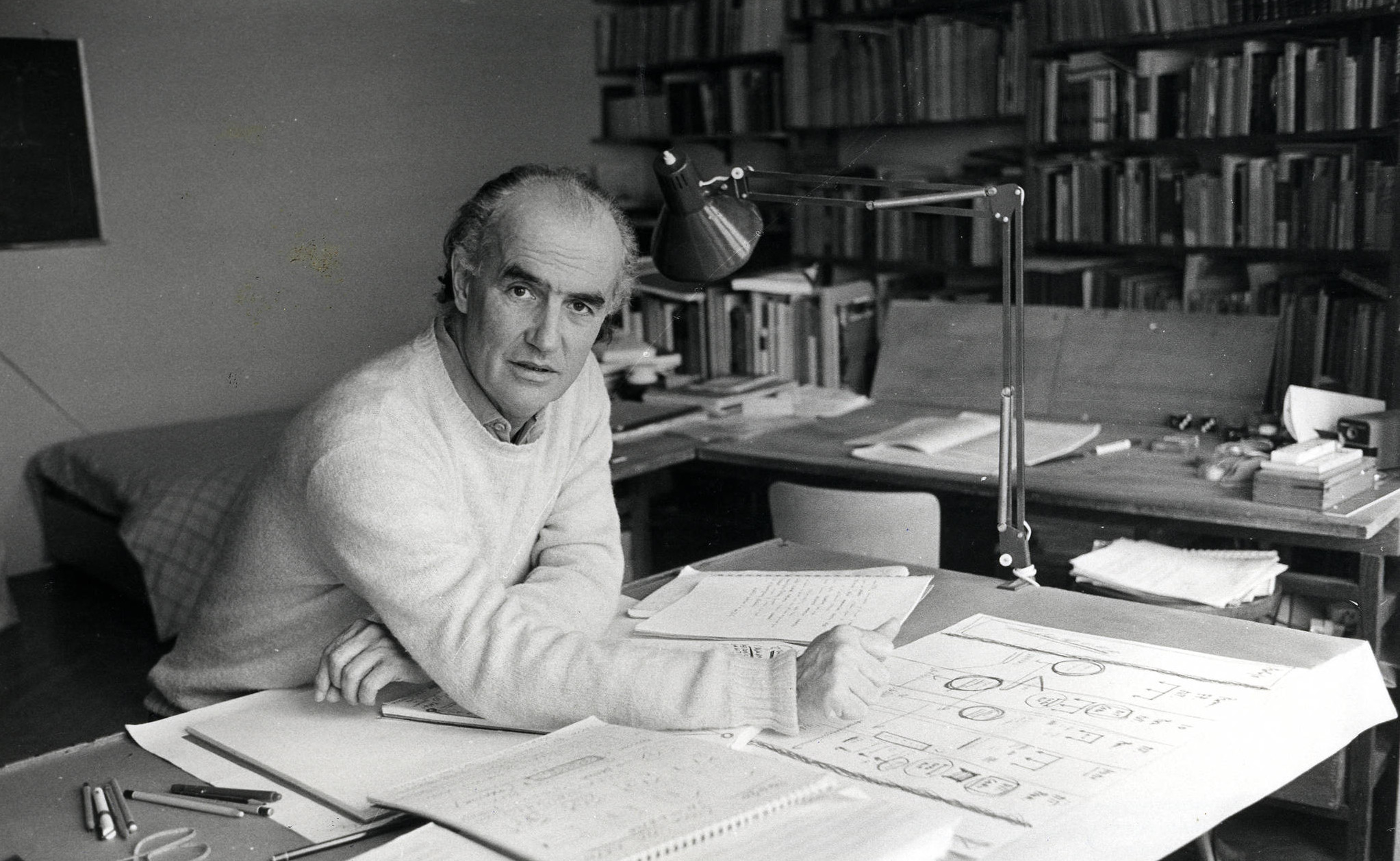

Massimo Donà, filosofo e musicista jazz, è nato a Venezia il 29 ottobre 1957. Si è laureato a Venezia con Emanuele Severino nel 1981. Ora è docente ordinario di Filosofia Teoretica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dove insegna ONTOLOGIA DELL’ARTE e METAFISICA. Tra le sue ultime pubblicazioni, ricordiamo FILOSOFIA DELL’ERRORE. Le forme dell’inciampo (Bompiani 2012), EROTICAmente. Per una filosofia della sessualità (il prato 2013), MISTERIO GRANDE. Filosofia di Giacomo Leopardi (Bompiani, 2013), PAROLE SONANTI. Filosofia e forme dell’immaginazione (Morettti & Vitali, 2014), TEOMORFICA. Sistema di estetica (Bompiani, 2015), SENSO E ORIGINE DELLA DOMANDA FILOSOFICA (Mimesis, 2015), SUPREMAZIA DEL BENE. Dalla fiducia alla fede, tra misura e dismisura (Orthotes, 2015) e LA FILOSOFIA DI MILES DAVIS (Mimesis, 2015), DIRE L’ANIMA. SULLA NATURA DELLA CONOSCENZA (Rosenberg & Sellier, Torino 2016), TUTTO PER NULLA. LA FILOSOFIA DI WILLIAM SHAKESPEARE (Bompiani, 2016), PENSIERI BACCHICI. VINO TRA FILOSOFIA, LETTERATURA, ARTE E POLITICA (Saletta dell’Uva, 2016), IN PRINCIPIO. “PHILOSOPHIA SIVE THEOLOGIA”: MEDITAZIONI TEOLOGICHE E TRINITARIE (Mimesis 2017).

Da poco è uscito in Francia: Habiter le seuil. Cinéma et philosophie (Editions Mimésis)

Ha al suo attivo anche sette cd come leader di un proprio gruppo jazz.

* la foto di Massimo Donà è di R. Toffolo (2005)

© finnegans. Tutti i diritti riservati

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.